内と外から見た「開かれた時代」と「閉ざされた時代」-移動体通信の開発を通して感じた社会の流れ-/桑折恭一郎

区>会員, 記>温故知新 (class1965, 移動体通信)

はじめに

今はコロナ渦で、世界中大変になっています。これは、感染、死への恐れだけでなく、個人、組織、世界の変化へと通ずることがあるように感じます。どこの国、地域でも「開かれた時代」と「閉ざされた時代」がありますが、現在は地球全体が「閉ざされた時代」の極限に向かっているように思えるのです。しかし、過去の歴史に見れば、疫病はある期間で収束しています。時が来るとコロナも収束し、また「開かれた時代」へと反転するという期待を持っています。

筆者はこのような世界観を述べるほどの専門的能力はありません。ただ、J-フォン(現在はソフトバンクモバイル)という一企業にいて、その内部で、「開かれた時代」「閉ざされた時代」そして「開かれた時代」への回帰を体験しております。

第1部では、J-フォンの「開かれた時代」、そして「閉ざされた時代」、再度「開かれた時代」について述べます。第2部では、日本を中心に、「開かれた時代」と「閉ざされた時代」を見て、「日本とは?」「世界とは?」について考えてみます。

これを書くとき、大学のゼミで学んだ関根泰次東京大学名誉教授の『学窓から眺めた日本と世界そして電気』の著書が絶えず頭にありました。この著書は2007年から2018年までに記された202編の随想をまとめたものです。電気だけでなく、日本、世界の問題まで広がっています。最後の2017年から翌年までには、日本の大学、そして国が抱える問題を指摘されています。この問題を考えながら記したのがこの文です。

目 次

第1部 J-フォンの歴史

1. 移動通信の始まり(1Gから2G)

2. デジタルホンの参入

2-1 日本初 携帯のデータ通信サービス(SMS)

2-2 エリアの充実

2-3 携帯ウエブサービス

3. 本格的なデータサービスアプリの開発競争「開かれた時代」

4. ガラケーは「見せびらかす」文化で広まった

4-1 若者が携帯事業者を決める

4-2 携帯ユーザーが営業活動までしてくれる「見せびらかす」文化

5. J-フォンの社風一変 「閉ざされた時代」

5-1 J-フォンからボーダフォン

5-2 ボトムアップとトップダウン

5-3 ボーダフォンの衰退

6. ボーダフォンからソフトバンクへ再び「開かれた時代」

第2部 「開かれた時代」と「閉ざされた時代」 <→jump>

1. 幕末「閉ざされた時代」

2. 明治維新「開かれた時代」

3. 大正から昭和の終戦まで「次第に閉ざされた時代へ」

4. 戦後の高度成長期 「開かれた時代」 <→jump>

4-1 日本の高度成長、その後の停滞に関する3つの著書

① E・F・シューマッハー著『スモール・イズ・ビューティフル』1973年

② エズラ・F・ヴォーゲル著『ジャパン・アズ・ナンバーワン-アメリカへの教訓』1979年

③ ジム・ロジャーズ著『危機の時代』2020年

4-2 日本の高度成長を生んだもの

4-3 高度成長期の2大プロジェクト

5. 高度成長から停滞期へ 「次第に閉ざされた時代へ」<→jump>

5-1 絶頂期からバブル崩壊

5-1-1 ヒューブリス(ギリシャ神話の言葉:成功により傲慢に陥り悲劇に至ること)

5-1-2 研究環境の悪化

5-1-3 留学生数

5-1-4 しがみつき? 生まれ変わり?

5-2 日本の停滞期の実例 「閉ざされた時代」

5-2-1 アルミニウム製錬は国際競争力を失った

5-2-2 太陽光発電

6. 日本は再び「開かれた時代」を迎えられるか? <→jump>

6-1 今が「閉ざされた時代」ということの認識

6-2 日本の「開かれた時代」への萌芽

6-2-1 大きい会社ではなく、起業、小さい会社でのやりがいの追求

6-2-2 大会社の素晴らしい「生まれ変わり」

6-2-3 日本の「開かれた時代」への私見

おわりに <→jump>

第1部 J-フォンの歴史

1. 移動通信の始まり(1Gから2G)

日本における移動体通信は、1979年に日本電信電話公社が開始しました。デジタルホン参入前は1Gで、アナログ通信でした。2Gは1993年に日本独自のデジタル携帯として、PDC規格を制定し、ドコモが運用開始し、1994年に東京デジタルホンなど、デジタルホン3社が参入しました。

2. デジタルホンの参入

2-1 日本初 携帯のデータ通信サービス(SMS)

筆者は1998年6月に東京デジタルホンの技術担当として携帯の世界に入りました。その前年の1997年11月に日本初となる携帯のデータ通信サービスとして、ショートメッセージサービス(SMS)が東京デジタルホンから開始されています。

2-2 エリアの充実

ショートメッセージから、新しいサービス開発競争が始まりますが、それ以上に大切なことは、どこでも携帯が使えることです。例えば、携帯を購入しても、自宅に帰って圏外であれば即解約になります。その外サービスエリア内でも圏外となるところがあり、ビル内、地下などにも電波が届くように小型基地局を設置しました。

2-3 携帯ウエブサービス

エリアのドコモキャッチアップもありましたが、次に大きな時代が来ることはわかっていました。ドコモのiモード(メールではなくデータ検索などのウエブサービスで、ドコモが初)の襲来です。デジタルホンはその前に、エリアをよくするか、データ通信のためのパケット交換機のエリクソンへの発注かの2択を迫られ、エリア拡大を優先しました。しかし、このiモードの脅威は日に日に強まりパケット交換機の発注をしましたが、後れを取りました。そこで一時策として電話音声1回線で、データを送るという、アナログ時代の方法を用いてキャッチアップすることにしました。これは利用者が増えると、容量が少ない2Gの電話サービスにも影響を及ぼすという大変危険な方法でしたが、何とかパケット交換機の到着までしのぎました。

3. 本格的なデータサービスアプリの開発競争「開かれた時代」

デジタルホンはJ-フォンと名前を変え、いよいよサービス開発競争に突入しました。筆者が入った時のサービス開発担当者は約20人くらいでした。皆これからの競争を知っており、いろいろなアイデアが飛び出しました。「それでは全部まとめて、書き出してみよう」とやってみたらなんと担当者の数の3倍くらいのアイデアが出てきました。これでは、今の体制で出来るわけがないということで、優秀な人を集めました。このような集団により、他社に負けない新サービスをしようと立ち上がりました。

- 一人一人が、他人と異なる技術、能力を持った集団

- アイデアの議論

- パートナーとのWIN-WINの関係

パートナーとは、端末ベンダー、ソフト会社、コンテンツプロバイダー等、社外の人達です。J-フォンの人達だけではなく、世の中には携帯事業会社が想像もしないアイデアを持った人々がいたのです。そこで筆者は、「インターネットはデータを送る機能(インフラ)と、アプリに分けられる。インフラはエンジニアで、アプリはアーティストだ」と感じました。J-フォン内部だけでなく、社外にも素晴らしいアーティストが多くいたのです。

この間、ガラケー(スマホ以前のものでガラパゴスと揶揄された端末の総称)で、アプリソフト、移動機組み込みのセンサー、通信、放送機能付きデバイスなど、ソフト、ハードの組み込みで、J-フォンは「世界初」18件、「日本初」4件を打ち出し、筆者としても、最も楽しい時を過ごすことが出来ました

4. ガラケーは「見せびらかす」文化で広まった

4-1 若者が携帯事業者を決める

ガラケーは端末の中にもアプリが入っています。そのため、いろいろな新しいアプリ開発競争のために、新機種を出します。その中でも最も力を入れるのが「春商戦」です。その理由を考えてみましょう。

当時の日本の家庭で、面白いアプリを持った端末(それにより携帯事業者も決まります)をどのように決められていたのでしょうか。まず春に入学、入社などで心機一転して端末を買い替えようと、若い人が考えます。それは自分が気に入るかが大切ですが、それを友人に「今度これ買ったよ」と見せびらかし、「これとても面白い!」と言ってもらうことも嬉しいことなのです。そのため真剣に新機種を選びます。家族割という料金プランがあって、これで携帯事業者が決まります。

4-2 携帯ユーザーが営業活動までしてくれる「見せびらかす」文化

また、友人に「見せびらかす」と、面白いと思う人が出てきます。例えば、一人買った人がいて、それを見せびらかして2人が面白いと思って購入すると、さらにその人が「見せびらかし」てくれ4人に増えます。これの連鎖が続くと8人、16人・・・と増えてゆく計算になります。するとある期間でものすごい人が集まります。これを指数関数的増加といいます。1人買うと2人に広まるというのはあまりにも多すぎますが、指数関数というのは”1″というものが大きな意味を持ち、この連鎖が”1″を上回ると爆発的な増加につながりますが、”1″ないしそれ以下ではそのようなことは起きません。

そこで、携帯事業者と端末メーカーはアプリの面白さだけでなくデザイン、色などもその時、その客層に気に入られるものを選ぶのです。

5. J-フォンの社風一変 「閉ざされた時代」

5-1 J-フォンからボーダフォンへ

「企業は人なり」という言葉があります。それまで好調であった企業がトップ交代とともに一変して衰退することはよくあることです。これの一例として、J-フォンという一企業が活気ある会社から一変して、低迷期になった時、J-フォンの内部にどのようなことが起こっていたのかを述べます。

2002年12月(平成14年)12月に、J-フォンはイギリスの世界的携帯会社ボーダフォンの手に渡りました。新しい外国人の社長は、日本語堪能でしたが、欧米的マインド(文化)の人でした。

新しい社長が来て、筆者は翌年の春商戦を目指す新端末を見せに行きました。そして新しいアプリなどを見せますと、社長も気に入って、「これをクリスマスまでに出せ」と言われました。しかし、ガラケーのアプリは携帯に入っているので、翌年春に合わせて、試験項目をつぶし、問題があればそれを修正するという作業を進めていました。アプリは今のように、問題が出たら、お客様の手に渡った後にその修正をすることが出来ません。出荷後、致命的な問題が出ると最悪は全品回収となってしまいます。これは回収、修繕、引き渡しなど、大混乱を引き起こします。そのため、新端末の出荷時は皆祈るような気持ちで送り出します。端末メーカーの人たちも同様です。

話を戻しますが、社長に筆者が見せた時のアプリの操作などは本当に入門クラスレベルなので、スイスイ動いて当然です。それからさらに深くいろいろな人の操作により、ソフトが思いもかけない問題に直面することがあります。その試験は非常に大切なことですので時間がかかり、急に「クリスマスまでに出せ」と言われても絶対不可能なのです。

ただ、筆者がこれから学んだことは、アメリカのクリスマス商戦とは、企業がその年の経営を左右するほど大切なことなのだということ、およびアメリカではクリスマスに相手が喜ぶプレゼントすることを非常に重要視していると思いました。一方日本では前述のとおり、他のものはプレゼントでもらっても嬉しいですが、携帯だけは自分で探すという文化です。このような文化の違いがあることを学びました。

5-2 ボトムアップとトップダウン

前に述べたのはほんの一例ですが、J-フォンからボーダフォンになってあっという間に変わってしまったのが、それまでのボトムアップの会社からトップダウンになったということです。

筆者はこれまでの経験から「人間や文化には、違いはあるけれど優劣はない。しかし、経済、技術などの文明には先進、後発がある」と思っています。前の例では、アメリカのクリスマス商戦、プレゼントなどは文化であって、日本とは違いますが、どちらが優れているかとは言えません。日本では携帯の新端末、さらにそれを発売する携帯事業者は、若い人が自分で決めてゆくことが多いのです。日本で携帯ビジネスを行うには、日本の春商戦の重要性、非常に高い信頼性の重要性など、お客様が要求する日本の文化を理解しなければならないのです。残念ながら、新社長には、日本語は堪能ですが、それが理解してもらえなかったのです。

トップダウンとボトムアップについても、どちらも利点、欠点をもっていて、どちらがよく、どちらが悪いと決めつけられるものではありません。しかし、欧米などは”個”を大切にする文化なので、トップダウンに適しています。日本は”和”の文化で、お客様が喜ぶ端末やアプリを作ることが大切です。また、チームプレイが得意なので、社員、外部パートナー、端末メーカーなどが一緒になってお客様が喜ぶもの、信頼性の高いものを作る努力をします。このような理由から、日本のモノづくりにはボトムアップが適していると思います。

ボトムアップとは、以下のようにしてより良いものに近づくことです。

- 地位、社内外に限らず、アイデアを広く汲み取り、それを上位者に知らせる

- お客様、競合他社、国内外の実際の市場動向を集め、上位者につなぐ

- 上位者は、それを理解しやすいようにして、さらに上位者トップの最終決断を仰ぐ

一方トップダウンでは以下のようになります。

- トップ(上司、社長、会長、株主)の指示、命令が再優先する

→社長等上位者は、在職中に成果を上げなければならず、短期的な利益(人件費の削減等)重視に走る傾向が強い - お客様、競合他社、世界の動向などの情報が、トップにたどり着かないケースが多くなる

- 社員がアイデアを出しても、それが理解されないと、モチベーションが下がる

5-3 ボーダフォンの衰退

J-フォンからボーダフォンになって、「お客様目線」ではなく、「上位者(社長、会長、株主)目線」に変わってしまったのです。そのため、次のようなことがおこり、衰退に向かいました。

①世界初、日本初サービスの陰り

急激に欧米的感覚が社内に広がり、このような環境変化により、残念ながら、それまであった内から湧き出る新技術開発のエネルギーが低下してしまいました。そのため、各人の持つ技術力を十分に発揮することが出来なくなり、サービス開発部門でも、より実力を発揮できる会社へと移る者、起業する者などが出てきました。

20世紀のアメリカでは、事業を興し、大金持ちになることが成功者と見られていました。日本では官庁、大企業等に入り、係長、課長、部長などの階段を上ってゆくことが、自他ともに成功者と思われていました。しかし、21世紀になると自分のやりがいがあることを重視する考えが出てきました。筆者の担当していた、サービス開発の仲間達にもこのような価値観を持つ人がいたということです。

②3Gのエリアカバレッジの低下

前にも述べましたが、携帯サービスの基本はエリアカバレッジです。Jフォンの末期に3Gが始まりましたが、J-フォンのエリアカバレッジは、2Gでは他社をキャッチアップしてきましたが、3Gでは既存の2G基地局サイトに基地局を設置するという、安易な方法をとったため、携帯の最も基本であるエリアカバレッジでドコモはもとより、auにも劣ることになり、他社に移るお客様が多く出ました。もっと3G基地局を増やさねばダメだとの声は多く出ましたが、イギリスのボーダフォン本社の理解が得られなかったのです。

その間、「写メール」効果などで、顧客数を伸ばし、2002年3月には第2位のauを上回ることが出来ましたが、衰退は見えていました。事実、auを抜いたのはその1カ月のみで、すぐにauに抜き返されてしまいました。その後の衰退速度はすさまじく、2006年3月にはボーダフォン1521万台に対し、au2544万台と圧倒的に差をつけられてしまいました。

6.ボーダフォンからソフトバンクへ 再び「開かれた時代」

ソフトバンクの孫正義会長兼社長は2006年4月にボーダフォン日本法人を買い取ると宣言し、2006年10月1日に社名も変わりました。これにより、ボーダフォンの植民地から独立することが出来ました。そこで孫会長は次の2つのことを打ち出しました。

①ドコモ並みに基地局を増やす

まず、携帯で最も大切なエリアカバレッジを改善するため、「ドコモ並みに基地局を増やせ」ということで、急ピッチで基地局増設を行いました。2Gから3G→4G→5Gと方式が変わると高い周波数帯を用いて、伝送量を上げますが、高い周波数帯になるほど、電波の伝搬の性格は直線性を増すため、ビル影、ビル内部、ビル地下などへの電波が届きにくくなってしまいます。そこで、小さな基地局を圏外地点に多く設置して、サービスエリア内の品質を上げなくてはなりません。ボーダフォン後期に3Gになって、ボーダフォン顧客が他社に流出した最大の理由が、このサービス地域内の圏外問題でした。これが、ソフトバンクになり改善されました。

②日本初、スマートフォン(略してスマホ)の導入

今では、携帯と言ったらスマホが当たり前と思われています。スマホはアメリカのアップルが2007年に販売を開始しました。アップルは日本にも売り込みをかけましたが、3社とも、アップルの販売条件が厳しく、逡巡していました。しかし、ソフトバンクの孫会長はその将来性を見極め、即断で導入の決断を行い、2008年7月にスマホのサービスを日本で初めて開始しました。

エリアカバレッジの改善、スマホの日本初の導入ともボーダフォンでいたら絶対に認めてもらえないことだったと思います。ソフトバンクとなって、J-フォン以来再度の発展期を迎えました。これは孫会長とソフトバンクモバイル社員たちの偉大な功績と思います。

第2部 「開かれた時代」と「閉ざされた時代」

私がそれまで過ごしてきた携帯ビジネスの時代変遷は、日本、および世界の大きな流れと通じるものがあるのではないかと思いました。今振り返ると、その時々では分からなかった時代の流れを肌で感じます。第2部では、幕末から現代まで、我が国の産業の流れを自分なりにまとめて、その間の変化を整理してみたいと思います。

J-フォンに限らず、どの企業、国でも「閉ざされた時代」の停滞期と「開かれた時代」の活性期が交互にやってきます。もちろん衰退して消滅する企業もありますが。

「閉ざされた時代」は、トップダウン(お客様を見るのではなく、上位管理者、株主を見る)、視野の狭さ(海外、競合他社情報収集の軽視)、上からの指示で動くため、活性化が失われることなどが見られます。「開かれた時代」には逆にボトムアップ、広い視野(海外、競合他社情報の収集力等)、自立心にあふれ、新しいアイデアが湧き出すなどの特徴があります。

さらに、日本は「閉ざされた時代」の特徴、「開かれた時代」の特徴がどちらも世界でも際立つほど極端だということです。それを歴史の振り返りで考えてみます。

1. 幕末「閉ざされた時代」

江戸時代は、今でも残る江戸文化が栄えた時代です。しかし、対外的に見れば「鎖国」という典型的な「閉ざされた時代」です。その間欧米では産業革命が起こり、近代化には大きく後れを取りました。

2. 明治維新「開かれた時代」

それまでにも蘭学という欧米文明が入ってきていました。幕末とは、真っ暗な空間にいて、針の穴のように小さい穴から西の方を見ていて、気が付いたら後ろにアメリカが来ていたということではないかと思います。幕末にも福沢諭吉がアメリカに行ったりしていましたが、日本に大きな影響を与えたのは、明治の岩倉使節団です。

岩倉使節団は、明治4年から6年にかけて、アメリカから欧州に行き、アジアを経由して帰国しました。100名を超える使節団には、約50名の留学生が含まれていました。写真に見えるのは、アメリカに留学した女性で、最年少は後に津田塾大学を創立した津田梅子(うめ)で、当時なんと満6歳でした。

その外にも、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアなどにも留学生が派遣されました。留学というと、まず語学、この場合には英語だけでなくフランス語、ドイツ語、ロシア語が必要です。また目的によって、法律、経済、自然科学などの予備知識も必要とされます。直前までは鎖国をしていた国で、このような問題をどうしたのかと考えると、そこにとてつもないエネルギーを感じます。

使節団には木戸孝允、大久保利通、伊藤博文なども含まれ、欧米各国の政治、経済、教育、軍備、技術などの現状を学び、日本に持ち帰りました。

このように、明治維新の「文明開化」はあらゆる分野で急速に進みました。それには、欧米の進んだ制度を単にコピーするのではなく、各国の法律等を習得して、日本にふさわしい国の制度を、日本に適する形で取り入れるかが重要になります。当時の言葉に「和魂洋才」がありますが、日本の文化、考え方をしっかりと持ち続けて、欧米の文化、文明を導入しなければならないということです。

3. 大正から昭和の終戦まで「次第に閉ざされた時代へ」

この期間は、より近代化が進んだ面と、戦争の「閉ざされた時代」が混ざっていましたが、次第に閉ざされ度が強まり、太平洋戦争末期には信じられないような「閉ざされた時代」となってしまいました。トップダウンは極度に強まり、ラジオ、新聞等なども含めて、海外を見ようとせず、内にこもってゆきました。皆、政府、軍部の上位者が快く思う情報のみ上にあげ、事実が伝わらなかったため、実情から離れた判断をするようになってしまいました。最後は戦争の終わり方までわからなくなってしまい、沖縄、広島、長崎、その他の大悲劇により、ようやく終戦に至りました。

戦時中には、日本は極度の鎖国状態に陥り、例えば英語なども「敵性語」として使用が禁じられました。アメリカの国技ともいえる野球も、試合はかろうじて許されましたが、英語が禁じられたため、一塁二塁、四死球、憤死、生還など物騒な言葉が今でも残っています。

世界一の戦闘機と言われたゼロ戦なども開戦時点ではまだ有利に進んでいましたが、まずよく訓練された操縦士が減少し、最後には燃料も厳しい状況に至ってしまいました。日本は末期に至ると対戦相手のアメリカ等を見ようとせず、2回の元寇を防いだとされる神風、最後まで後醍醐天皇に忠誠を尽くしたとされる楠木正成など、目がどんどん内向きになってゆきました。

その間アメリカは、ゼロ戦を徹底的に研究し、それに対抗する戦闘機の開発、戦術を考えていました。戦争末期には東京はじめ全国主要都市が空襲を受けましたが、戦後日本でアメリカ人が利用するビル、幹部が住む豪邸などは空襲対象外にするなどのきめ細かさでした。

そしてこの間、アメリカは戦術、戦略だけでな、日本の歴史、文化をも研究していたのです。例えば、戦後日本大使を務めたエドウィン・O・ライシャワーは1910年(明治43年)東京女子大創立に関わったオーガスト・カール・ライシャワーの次男として東京で生まれました。

ライシャワーはその後も日本とアメリカに住み、日本文化も体得していました。1939年にはハーバード大学で、836年(承和3年)最後の遣唐使団に加わった留学僧円仁が記した、仏教だけでなく、唐の旅行記のような『入唐求法巡礼行記』の研究で博士号を取得しています。

戦後日本大使になった際は、日米安保改定の直後でしたが、日本の政界、財界だけでなく、それに反対していた学生運動家とも会話をしたといわれています。日本人には「アメリカはこのような文化だ」、アメリカ人には「日本とはこのような文化だ」と説明し、表面的でなくより深い点から双方の理解を深める、素晴らしい「日米の懸け橋」としての役割を果たしました。

(参考文献『「損なわれた対話」の回復を求めて」‐エドウィン・ライシャワーと1960年代前半の日米関係』呉本謙勝)

4. 戦後の高度成長期 「開かれた時代」

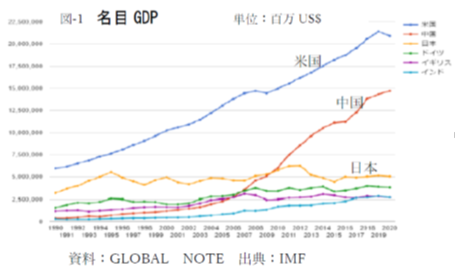

戦後の日本は、世界が目を見張るような高度成長を遂げた後、1990年代のバブル崩壊から成長が止まり、失われた10年から時とともに20年、現在では30年と呼ばれています。このように、国土は狭く、資源も乏しい日本が、なぜGDP世界第2位に躍り出たのか?その後、同じ国がなぜ長い停滞期に入っているのか?これは日本以上に世界の人々が疑問に思い、多くの研究がされています。

4-1 日本の高度成長、その後の停滞に関する3つの著書

この問題に関連する3人の著書をまず紹介します。

①E・F・シューマッハー著『スモール・イズ・ビューティフル』1973年/著者:ボン大学入学後、オックスフォード大学、コロンビア大学に移り金融論を学ぶ/第二次世界大戦後の石炭、石油、原子力の使用量の急速な伸びに対し、警鐘を鳴らしている

『スモール・イズ・ビューティフル』という言葉を聞いた時、筆者はコンピュータシステムに従事しており、ソフトウエアがどんどん複雑になってゆくため、新しいプロジェクトの時は常に「もっと大きなコンピューターを」と思っていた最中でした。コンピューターだけでなく、日本も世界も、会社、建物など大きさを競っていました。その最中にこの本が出版され、皆このタイトルに驚かされました。しかし、1970年代には石油ショックが起こり、本書の価値を認める人が出て、ベストセラーになりました。

筆者がこの言葉を実感するのは本書出版から約30年後、インターネットの出現により、サーバー、パソコン、そして現在のスマホなどの急激な普及により「21世紀は小型・分散だ」と感じた時でした。

②エズラ・F・ヴォーゲル著『ジャパン・アズ・ナンバーワン-アメリカへの教訓』1979年/著者:ハーバード大学社会学科で博士号を取得、1975年から翌年まで来日/日本人の中に住み、他の外国人とは離れて日本を研究

出版時、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という言葉は、日本だけでなくアメリカでも多くの人が驚きをもったと思います。筆者もそうですが、「えっ、日本がナンバーワン?」という驚きであり、アメリカでは「そんなバカな」と思った人が多かったのではないでしょうか?1970年代は石油ショックが起こり、燃費の良い日本車がアメリカで売り上げを伸ばしてはいましたが、まだ「日本がナンバーワンだ」と言われても、日米とも実感が沸かない人が多数だったと思います。ヴォーゲルは多くの人が気づく前に、日本に住み、企業、官庁他多くの人に会って社会学者としての研究を行いました。そこで日本の高度成長の予兆を読み取り、アメリカの人たちにそれを伝えて、対処しなければならないといっているのです。

『ジャパン・アズ・ナンバーワン』には『アメリカへの教訓(Lessons for America)』の副題がついており、冒頭に次のような文があります。『ディビット、スティーブン、エバへ -君たちがよりすばらしいアメリカに生きてゆくことを願って』

この著作は、当時世界断然トップの経済、技術力を誇っていたアメリカ人に、高度成長の基盤となった日本の政治、経済、企業、官僚、教育、福祉などの実情を知ってもらい、アメリカが世界一と思っていたアメリカの人々に警鐘を鳴らす本だったのです。しかし、筆者も含めて『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という言葉を聞いた時、「日本はナンバーワンと言われている。すごいのだ」と思った人が多かったと思います。そして、この言葉を日本の多くの人が実感したのは、1990年代のバブル崩壊直前ではないかと思います。『アメリカは現在ヒューブリス(ギリシャ神話の言葉:成功により傲慢に陥り悲劇に至ること)、つまり過剰なまでのプライドに苦しんでいる』(日本版への序文より)

本文では、アメリカがまだ気づいていなかった当時の日本のすばらしさを記し、これに学ばなければならないと述べています。それとともに、日本も今後アメリカ同様のヒューブリスの虜になる危険性をも指摘しています。

③ジム・ロジャーズ著『危機の時代』2020年/著者:米イエール大学で歴史学の博士号、英オックスフォード大学で哲学、政治学、経済学専攻 世界をバイクで回る冒険投資家

投資家の著書だから、金儲けの本と思ってはいけません。古代ギリシャ・ローマ、中国宋王朝、大航海時代のスペインと、当然イギリス、アメリカの歴史にも精通しています。また、世界各国に行き、自分の目で見ること、『欧米のメディアが正しいとは限らない』の稿では、『世界を知るなら、異なる見方に耳を傾けたほうがいい』と、偏ったメディアだけに頼らない世界観を持っています。

彼は『私は日本が大好きだ』と言うように本書に何回も日本について記していますが、『いったん成功した日本が転落した理由』で、日本の戦後の高度成長、バブル崩壊後の停滞について以下のように述べています。

〇高度成長期

『日本は最初価格の安さだけで商売していたが、品質こそが、成功する唯一の道だと気が付いた』『世界最大のアルミニウム企業米アルコア社のトップが、日本でアルミニウムロールを買い、幹部に見せた。幹部達は「こんな素晴らしい品質は、非常に特別なアルミニウムに違いない」と言ったがトップは「これは日本では標準的なアルミ製品だ」と答えた』

『1965年米ゼネラルモーターズ(GM)は世界最大の自動車メーカーだった。取締役会で「日本メーカーがやってくる」とコンサルが話したら、幹部たちは「誰が日本メーカーを気にする必要があるか」と鼻で笑った。50年後GMは破産し、トヨタは世界最大級のメーカーになった』

〇停滞期

『日本はバブル崩壊後、経営に失敗した企業が破綻しないように救済するケースが目立つなどして、経済は長い間落ち込んだ。ダメになった企業が倒産しないことは、長期的にみて間違っており、日本は、失われた10年どころか、30年にわたる経済の停滞を経験することになった』

4-2 日本の高度成長を生んだもの

紹介した3人の著書は、戦後日本の高度成長と、それに続き現在に至る停滞期について記しています。高度成長期の日本は「お客様(個人、企業等)が求めることを把握して、それを満足するモノ、サービスを提供する」ということです。お客様が求めるものとは次のようなことかと思います。

- お客様の欲しがるもの(楽しさ、デザイン、色、便利、乗り心地、燃費等)

- 信頼性(故障の少なさ)

- 安い価格

〇トヨタの”カイゼン”

自動車産業に画期的な変化を生んだのは、20世紀初頭に、アメリカでT型フォードの生産に「ライン生産」を導入したことです。それまでの自動車は数人のグループで、1台ずつ組み立てていました。それを、ベルトコンベアーで台車を動かし、生産工程を細かく分けて、各作業員はそれぞれの工程だけを行うようにしたのです。各作業員は同じ作業を繰り返し行うため、各作業に熟練してゆきます。これにより、生産性が大幅に上がり、それまで”高値の花”だった乗用車の価格が低下し、それにより急速に普及し、さらにコストが下がるという循環を生み出しました。

「ライン生産」で気を付けねばならないことは以下の2つあります

- 各工程の作業時間はほぼ同じでなければならない

- いい加減な作業員がいると、その作業ミスで故障が起きやすくなる

トヨタの”カイゼン”という言葉は今や世界で知られています。これは次のような考え方です。

- 品質(故障の少なさ)は、ライン生産の熟練した管理者だけでなく、すべての作業員が勤勉に行うことが大切だという意識を持たせる

- 部品の取りこぼしなど小さいことを含め、作業ミス防止、作業時間の短縮などの改善案を、その工程作業を最も習熟している全作業員からも提案してもらう

ここには、トップから、最もライン作業の実情を知っている作業員まで、勤勉に自分の作業を行い、皆でより良いものを作ろうという意識、カイゼン提案をするという全員参加型ボトムアップの精神が伝わっています。

トップダウンでは、「ミスは絶対するな」、「重大なミスを犯したら処罰しろ」などという上からの命令により動きます。しかし、このようなやり方より、”カイゼン”の考えかたの方が、少なくとも日本では、はるかに良い製品が生まれるということです。

”カイゼン”はライン作業だけでなく、トヨタのあらゆる部門にも浸透し、また自動車だけではなく多くの製造業に広まっています。

4-3 高度成長期の2大プロジェクト

日本の高度成長を代表する2大プロジェクトといえば、1964年(昭和39年)開業の東海道新幹線、1963年(昭和38年)完成の黒部川第四発電所でしょう。その完成までを書いた2冊を紹介します。

①『新幹線をつくった男-伝説のエンジニア島秀雄物語』高橋団吉2000年

島秀雄は戦前から蒸気機関車などを設計した車両の専門家でした。戦後一時国鉄を離れていましたが、十河総裁の下で技師長として新幹線のプロジェクトリーダーを努めました。それまでの在来線「ビジネス特急こだま」東京-大阪間6時間30分を、3時間10分に短縮しました。

②『胆斗の人 太田垣士郎-黒四(クロヨン)で竜になった男』北康利2018年

太田垣士郎は、阪急で小林一三に仕えていましたが、1951年(昭和26年)の電力事業再編で発足した関西電力の初代社長に就任しました。そこで、電力不足で停電が多発していた状況を改善し、さらにその後の高度成長に必須となる電力の増強を行いました。その最大プロジェクトが黒部川第四発電所でした。建設費は、当時の関西電力資本金の3倍以上と言われています。

この2大プロジェクトには以下のような共通点があります。

- 自社(国鉄、関西電力)以上に、お客様(個人、他の産業)を重要視した停電等の不便さ解消、高度成長、ビジネス・観光への貢献など

- 国鉄、関西電力だけでなく、ゼネコン、電気設備、鉄鋼(高品質)など非常に広い産業一体となった共同プロジェクトである

5. 高度成長から停滞期へ 「次第に閉ざされた時代へ」

<以降の図はクリックで拡大でき、横軸の年度の数字が読めるようになります>

5-1 絶頂期からバブル崩壊

1960年日本の一人当たりの生産性はアメリカの1/3程度でした。それが1988年にはアメリカを上回りました。また、土地も値上がりし、日本の土地代はアメリカ全土より高くなったといわれています。まさに『ジャパン・アズ・ナンバーワン』と言える状況でした。

しかし、1990年代のバブル崩壊で、停滞期に転じてしまいました。これに関しては、経済学的にも深く研究されていますが、筆者は別の観点から考えてみます。

5-1-1 ヒューブリス(ギリシャ神話の言葉:成功により傲慢に陥り悲劇に至ること)

これは先に紹介したエズラ・F・ヴォーゲルの『ジャパン・アズ・ナンバーワン』に書いてある言葉で、「傲慢」という言葉で訳されています。同書は第二次世界大戦後、世界で断然トップであったアメリカに対し、高度成長をしている日本を分析し、警鐘を鳴らした本です。同書ではさらに「日本も近い将来同様な問題が起きる可能性がある」と記しています。それが1990年代の日本に発生したと考えます。

日本では今でも「日本は技術立国だ」とか、「中国は日本の技術を盗んで成長している」など、技術力に対して楽観的な言い方を耳にします。まさにヒューブリスに陥っているように思います。

5-1-2 研究環境の悪化

『誰が科学を殺すのか-科学技術立国「崩壊」の衝撃』2019年毎日新聞社。この本は、日本の科学技術に関わる、大学、企業、研究所、教授、研究者に聞き取りをしてまとめたものです。

- 研究費が少なくなり、研究員の確保も難しい

- スーパーコンピューターの使用が限られるなど研究環境が悪い

- 短期的な成果を求められ、じっくり研究するテーマに取り組めない

- 研究費要求、実績報告等の雑用業務が激増し、研究に取り組む時間が少ない

- 博士等高級研究者の待遇が悪い

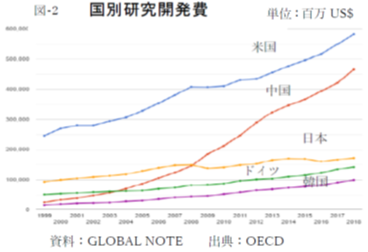

図‐2は国別研究費のベスト5の推移です。

アメリカ、中国に次いで日本は第3位ですが、この15年でほとんど伸びていません。研究費が少なくなればなるほど、国に依存する必要が増し、その結果大学、研究所等は、科学技術の実情をわからない人達の意向に従わなければならず、結果として研究の質が落ちる悪循環に苦しんでいます。この著書では少なくとも21回トップダウンという言葉が出てきます。

5-1-3 留学生数

図-3は2018年の国別外国の大学への留学生数の推移です。世界のベスト3は中国(99万人)、インド(38万人)、ドイツ(12万人)で、日本は世界38位の3万人です。このグラフには、非常に大きな衝撃を受けました。

日本は明治維新、終戦時も世界に留学生、研究者を多数派遣し、海外の実情を得ることに力を入れました。これは技術だけでなく、海外の制度、経済なども同様にして、周回遅れどころか、2,3周遅れを取り戻そうと皆必死に取り組みました。

日本の海外留学への伝統はこれだけでなく、時代を大きく遡る607年(推古天皇15年)に正式な国書を持参した第二回遣隋使にも見られます。これの記述は『日本書紀』では『小野妹子を大唐に遣わす』とあっさりしています。しかし、『随書』には日本からの国書として、有名な『日出る処の天子、書を日没する処の天子に致す・・・』が記されていますが、その直前に、『留学僧数十人も同行し、仏教を学ぶ(筆者意訳)』と記されているのです。この後、遣唐使にも多くの留学生、留学僧が派遣されています。また、明治時代には「和魂洋才」の言葉が生まれましたが、これは平安時代の「和魂漢才」から転じたとされています。

留学生の意義とは、単に先進国の学問を学ぶことだけではありません。多くの国の人と、お互いの文化を話し合い、認識しあうことが、非常に大切なことです。文化直流ではなく、文化交流です。もちろん留学という手段だけではなく、ビジネス、旅行でもよいです。外国に住むか、訪れることで幅広い文化に接すると、その国、国民が好きになると同時に、日本がより好きになるということが、筆者の実体験です。もちろん日本国内の各所へ居住すること、訪れることも広く文化を理解する点では大切なことです。

5-1-4 しがみつき? 生まれ変わり?

高度成長の後、日本経済は停滞期に入っています。先に紹介したジム・ロジャーズの本では『ダメになった企業が倒産しないことは、長期的に見て間違っている』と記されていますが。この点については、日本とアメリカの文化の違いが感じられます。

アメリカは20世紀から、会社を移る人が多く、スクラップ・アンド・ビルドの文化があり、それが上記の表現にも表れています。しかし、日本には「企業の持続」の文化があります。今でも江戸時代から続いている企業、店もあり、それが持続することも大切なことと思います。しかしそのような歴史のある企業等も、時代の変化には対応できなければならないのです。日本は企業の持続に対し、「しがみつき」もしくは「生まれ変わり」という2つの方法によってそれを維持しようとしてきました。

「しがみつき」はジム・ロジャーズがダメな理由として述べていることです。しがみつき方にもいろいろありまして、一つは、過去に成功した技術にしがみつくことです。もう一つは国等にしがみつくことです。人間は歳をとるほど、頭が硬直化し、「過去にしがみつく」度合いが増えてゆくので要注意と思っています。

もう一つは「生まれ変わり」です。これは企業をスクラップするのではなく、企業の古い考え方、部門をスクラップするものです。20世紀に大型コンピューターで断然トップを誇っていたIBMは現在それから撤退し、今は新しい企業への提案をしてゆくビジネスに生まれ変わっています。

5-2 日本の停滞期の実例 「閉ざされた時代」

今の日本は高度成長、技術立国という楽観的な見方と、危機的な状況にあるという二つの意見に分かれています。日本では楽観的な見方が多く、海外では日本は長い停滞期にあるという意見が多いようです。5-1で述べたように、筆者は停滞期の危機にあると考えています。

実例として2つの産業を紹介します。

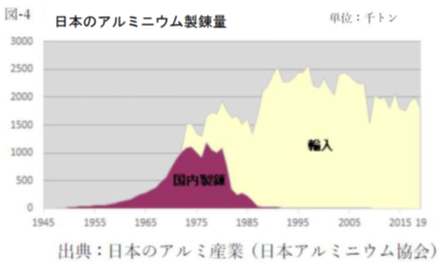

5-2-1 アルミニウム製錬は国際競争力を失った

ジム・ロジャーズは日本の高度成長の例として、日本のアルミニウムの品質のすばらしさを挙げています。これについて日本軽金属蒲原工場長(執筆時)の橋本義介氏は『アルミ精錬のサムライたち』という随想を書かれています。『アルミニウムは原料のアルミナを電気分解して精錬して作り、アルミ1kgに15kWhほどの電力を必要とされ、「電気の缶詰」と言われています。この品質について電解炉オペレータは「電解炉はいきものだ」と言いながら、まるで我が子のように面倒を見ていました。私たちは敬意を込めて、彼らを「電解マン」と呼んだものです』

図-4は日本で使用するアルミニウム製錬の量です。最初は純国産でしたが、1970年代に国産製錬の伸びが止まり、輸入が増えてきました。これはオイルショックによるエネルギー(特に電力)コストの上昇で、国際的競争力を失ったためとされています。日本が世界に誇ったアルミニウム製錬が現在はすべて輸入に頼ることになってしまいました。

オイルショックは日本だけの問題でありませんが、問題は電力料金だと思います。戦後は、極度の電力不足でしたが、日本の成長に必須だということで、分割民営化した大手電力会社は、発送電の増強に取り組みました。 しかし、本稿で取り上げたアルミニウムの例では、1970年頃から電気料金の上昇により、国際競争力を失い、「電気はお客様(企業、個人)のために」という意識が薄れているように感じます。

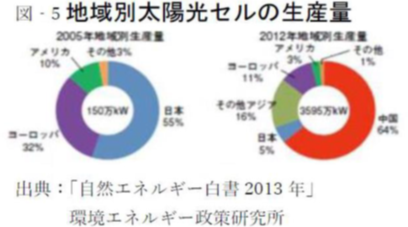

5-2-2 太陽光発電

今は脱炭素ということで、太陽光、風力等の再生可能エネルギーが注目されています。図-5のように、日本の再生可能エネルギー技術は素晴らしく、2006年には、太陽光の生産量は、シャープが世界一、そのほか京セラ、パナソニック(サンヨー)、三菱電機と世界のトップ5の内4社が日本で、58%のシェアを持っていました。それが2012年とわずか6年で中国が64%のシェアを持ち、日本のシェアはわずか5%になってしまいました。

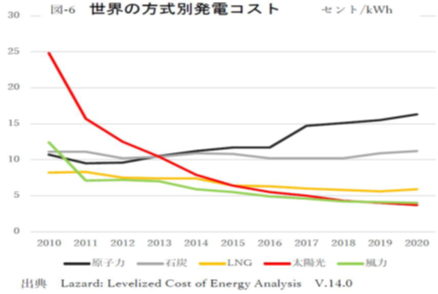

図-6は、世界の発電方式別発電コスト(金額/kWh)の推移です。この10年で太陽光は劇的に下がり、風力がそれに次いで、どちらも世界平均で約4セント/kWhとなっています。今はさらに値下がりし、2セント/kWh以下の金額で海外での応札例が出てきています。

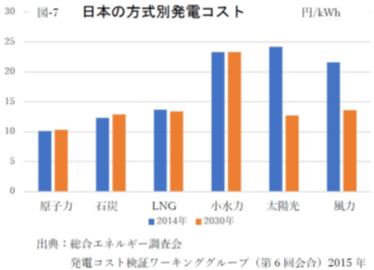

図-7は日本の発電単価です。2014年では原子力が最も安く、石炭がそれに次いでいます。太陽光、風力は世界と比較しても、非常に高いです。これは2021年に見直しがおこなわれましたが、依然として再生可能エネルギーはかなり高い価格となっています。

世界では、再生可能エネルギー由来のグリーン水素により、これからのエネルギーの輸送、貯蔵問題に重要な位置を占めるとの見方が注目されています。下記の記事は2020年10月に、オーストラリアのガーディアン紙に掲載されました。これは、太陽光、風力発電のコストが、EU、中国、オーストラリアなどで急激に下がっているためです。

「再生可能エネルギーによるグリーン水素は10年以内に最も安い革新的な燃料となるであろう(Green hydrogen from renewables could become cheapest transformative fuel within a decade)」

グリーン水素の価格は燃料として、原子力、石炭、石油、LNGより安くなるということです。

6. 日本は再び「開かれた時代」を迎えられるか?

6-1 今が「閉ざされた時代」ということの認識

「開かれた時代」を迎えるのは少なくともコロナ渦がおさまるまでは無理だと思います。コロナがおさまっても転換するか否かはわかりません。今、日本に求められることは「閉ざされた時代」にいるということをしっかり認識することです。現在「閉ざされた時代」にあるのは日本だけでなく、地球全体です。

6-2 日本の「開かれた時代」への萌芽

6-2-1 大きい会社ではなく、起業、小さい会社でのやりがいの追求

今の若い人の中には、20世紀型の「大きい会社に入り、上位ポストへの階段を上がる」価値観から抜け出している人が出ています。その例を1つ紹介します。

「さらば霞が関、官僚たちの起業 着ぐるみ営業も辞さず」2020年11月日本経済新聞。今、霞が関にいた官僚が独立する例が出てきているということです。

6-2-2 大会社の素晴らしい「生まれ変わり」

JR東日本(JRグループ)は、分割民営化の後、まず駅を「ヒトが乗降する場所」から「ヒトが多く集まるところ」に発想を変えて、駅ビル、改札口の中でのショップ開設などを積極的に行いました。次に出改札業務のために始めたSuicaを私鉄、そして一般の店舗のキャッスレス化に乗り出しました。

そして、これからさらに生まれかわるビジョンとして「変革2027」(ネット検索可)が公表されています。それには以下の5つのテーマから構成されています。

- 安全の追求

- お客様志向

- 地域密着

- 自主自立

- グループの発展

これには、鉄道というモノのインターネットをベースに、広く生まれ変わる意思が見られます。(モノのインターネットに関しては、ジェレミー・リフキン『限界費用ゼロ社会』参照)

筆者がこの資料で得に感動した言葉は『社員・家族の幸福』という言葉です。このような気持ちがなくては、お客様、地域と密着し、ともに発展することは実現できません。

JRはじめ輸送業は今大変厳しい状況だと思います。しかし、何とかそれを乗り切って、ぜひ新しいJRを実現してほしいと思っています。

6-2-3 日本の「開かれた時代」への私見

最後に、戦後の「開かれた時代」から「閉ざされた時代」に至った要因の例として、筆者の私見を述べます。この認識が次の「開かれた時代」へ繋がると思っています

官僚は「日本をよい国にしよう」という志を持って各官庁に入ってきました。今でもそのような志を持っている人は多いと思います。「開かれた時代」の日本の官僚について『ジャパン・アズ・ナンバーワン』では次のように述べています。

『日本の各官庁のエリート官僚は、卓越した責任感をもち、知識を取り入れるさいに指導的な役割を果たしてきた。彼らは自らたえず情報を分析し、さらにどんな情報が必要かを決定する』『官僚にとって最も大切なことは、たえず情報を得ていること』『情報をふるいにかける(中略)このような情報処理をするのは、アメリカの場合のようなトップレベルの人間ではなく、課長とか課長補佐である』

高度成長期時代の政治家は、いかに官僚をうまく使うかにかかっていました。政治家は若い官僚が収集し、ふるいにかけた情報を理解して、政治的判断を行っていました。官僚には、情報収集力と、それをふるいにかける判断力が求められます。政治家は、自分だけでは情報収集、選別などができるはずがないことを理解していたのです。いまはそれらの適切な情報なしに、トップダウンの指示命令がなされるため、官僚の抱いていた志が満足できず、霞が関を去り、独自の道を歩くという、日本にとって大変危ない時代に入っています。

もう一つ、民間企業でも起こっている変化を述べます。今は接待ということが悪とみなされる時代です。マスコミも、誰が接待を受けたとか、官庁の接待回数を報じたりしています。

会議の後に「裃をぬいで」会食をすることは、はるか昔からあった”和の文化”なのです。これにより、今何が困っているかとか、これからこの業界はどのような方向に行くのかなどが話し合われます。また、皆で自由に話し合う場というのは、夢を語り合う場でもあるのです。このような場を大切にしてきた日本は、バブル崩壊後急激に変わり、日本の停滞期に至った一つの要因と思います。

接待がなくなることにより、有能な官僚が力を失うことは、日本にとって大損失だと思います。

おわりに

関根先生の著書で始まった拙文ですので、最後も同じ著書で終わりたいと思います。先生は2008年にブータンに行かれ、その国の文化を紹介されています。そこに次のように記されています。

『ブータン国王は国民総幸福量(GNH:Gross National Happiness)を唱えている』『しかし、ブータンの人々が、彼らの生活を本当に幸せに感じているか否かは別問題である』

筆者は、国はGDPで、企業は時価総額で比較する習性があり、拙文も同様に行っています。今の世界も、このような価値観で20世紀を生きてきた人達が動かしています。しかし、この価値観にとらわれない人が、新しい生き方をしている兆候も見えます。

また、「開かれた時代」に転換するときの日本は、世界の文明文化の吸収力のものすごさも紹介しました。これまでは、後れを取っていた日本が経済指標で追いつくことでした。次の「開かれた時代」には、歴史的に初めて、日本は追いつくのではなく、世界に先駆けて、より良い日本、地球を目指す必要を感じます。ブータンはじめ広い世界、また日本も国内各地域で種々の文化を持っています。それらを優れた情報収集力、選別力を発揮して、日本がより良い21世紀へと貢献することを願っています。

最後に、本文を書くにあたり、東大電気OBの桂井誠様に論旨の進め方などきめ細かくご指導いただいたことを感謝して終わります。

1965年3月 東京大学工学部電気工学科卒

1965年4月 日本国有鉄道 座席指定システム等開発

1985年4月 日本テレコム 通信設備、ITシステム建設、

1998年6月 東京デジタルホン(J-フォン、ボーダフォン)

2004年7月 シャープ 先端通信技術研究所

2008年4月-2011年3月 國學院大學

鈴木靖民名誉教授に古代東洋史を学ぶ

現在 ㈱アイエスピー