卒業五十年にして/クラス1962:檀 良(ダン・ルオン・モー)

区>会員, 記>寄稿, 記>級会消息 (2012年度, class1962, ベトナム, 級会)

I.はじめに

先だっての9月18日は自分の誕生日だったが、その数日前に初めて、東大電気系同窓会のウェブサイトにアクセスして、文をいくつか読んだ。自分たちのクラスの50年会に関する報告と写真が載っている。生存者数に関する報告はないが、卒業時の52名(電気46名プラス電子6名)中三分の二の33名が出席した。先生が5名加わってくださったことで大変盛大だった。おめでとう。

10月初めころに再度アクセスしたがトップページに、青木利晴君の電気系同窓会理事長の就任あいさつと写真があらたに載っている。またおめでとう。 自分はここしばらく同窓会にはご無沙汰している。思えば、2002年4月に自分がベトナムへの永住帰国を決めたと聞いた同期生諸君が、同年2月に神田学士会館で歓送会(写真参照)をやってくださって以来、同窓会への出席ができなくなった。もっとも歓送会席上の挨拶で、皆さんが挙って50年会はベトナムで、と異口同音だった。しかし、十年間の歳月が過ぎて、皆が年をとったこともあって、海外旅行が億劫になった所為か、その案は不発になった。自分にとって残念だ。

(前列左から4番目が自分で隣の女性は自分の家内、後列

左から一番目は東大電気系同窓会新理事長の青木利晴君)

今回は卒業50年にして、初めて自分の東大11年間を振り返って、東大での思い出、さらにはその後の人生に対して、この東大生活がどのように響いてきたかを語りたい。

II.来日 ― 日本語学習

そもそもベトナム生まれの自分はなぜ日本に来たか、まずこの点から。

自分がベトナムから日本の地に初めて足を踏み入れたのは1957年(昭和32年)4月2日だ。1957年といえば、ソ連がスプートニク1号の人工衛星を、初めて地球をまわる軌道に、乗せたことで覚えやすい。日本に来たとき、自分はすでに21歳だった。これは抗仏戦争(第一次インドシナ戦争)で戦火を避けて、住を転々とかえて、学業が完全にストップしていたため、バカロレア(大学入学資格試験)に正味2年遅れて合格した。1956年6月だった。同年に、フランスの援助で、サイゴンにエコールデザーエメチエ(Ecole des Arts et Metiers、EdAM、現ホーチミン工業大学機械工学部)という、機械工学系単科大学が設立された。同大学の初年度入試に、自分が主席で合格、いったんはこの大学で機械工学の勉強を始めた。しかし同年後半に、日本国費外国人留学生の募集があって、これに応募して合格したので、日本留学に切り替わったのだ。これで、もう一年間棒に振ったことで21歳となったわけだ。

しかしなぜ日本留学なのか、なぜ日本国費外国人留学生募集に応募したか。当時、ベトナムの若者は挙って、海外留学を夢見ていたが、大半の行き先はフランス語圏だった。これには理由がある。1950年代は、ベトナムがフランスの支配から抜け出して、いわゆる八月革命(1945年8月19日)で独立を得て間もないときだった。当時ベトナムの大学は、まだフランス語で講義がなされた時代だ。バカロレアに合格したものはフランスやカナダのケベック州など、フランス語系大学に入るために、十分なフランス語力を備えている。自分もそのままEdAMで学業を続けば、卒業後の大学院はフランスで、という暗黙の約束があったようだ。これは、自分が日本留学を決めてから、EdAM学長に別れの挨拶をしに行ったとき、自分の日本留学を諦めさせるために、学長がそのように言って、自分を説得したからわかったことだ。それでもなおかつ日本留学を決心したには理由がある。

当時の日本は、戦後復興の一環として、さくら丸という見本市船を東南アジアに派遣して、工業製品のPRに努めた(注1) 。1956年に、同船がサイゴン港に寄港した(注2)。

(注1)

http://blogs.yahoo.co.jp/maiandshun/54717180.html によると「通商産業省」とJETROは、日本産業巡航見本市協会なる団体を設立して、日本の工業製品を世界に紹介するために、船を利用して行うと言うユニークな試みがなされた。つまり、当時、ようやく注目され始めた日本の工業製品を船に積み込み、こちらから積極的にアピールして行こうという物で、さらにその機会を利用して、日本文化の紹介、ひいては国際親善も成し遂げようという画期的な試み。つまり動く見本市船の運航というユニークな試みだった。」(注2)

http://www.na.rim.or.jp/~m-hanyu/demodori-eigyou-11.html によれば「巡航見本市船は輸出振興策の一助として昭和31年(1956)の12月に貨物船日昌丸を改造して東南アジアをめぐったのがその第一歩と記されていた。その後一年おきに実施されて昭和33年第二回。」

自分はすかさず見物のために乗船した。展示製品をいろいろ見て、日本人技術者と会話を交わして感じたが、これだけの工業製品ができるものなら、日本の技術力は決してフランスやカナダなどに対して引けを取るまい。ならば遠いフランスやカナダより、近い日本に留学したほうがベターではないか。まして同じ東洋人で、風俗習慣や外形外観もさほど違わなく、特に違和感を感じないですむのではないか。歴史を見ても明治時代のベトナム人革命家ファン・ボイ・チャウ(潘佩珠)の呼びかけで、東遊(ドンズー)と言う日本に習う運動があって、二十世紀初頭から、日本は留学先としてなじみのあるところだ。唯一気がかりのことは、日本語がまったくできないことだった。しかしすでにフランス語と英語ができて、もう一つの外国語を覚えるに問題なかろうと思った。これは勇気というべきか、それとも若き日にありがちの無謀か無鉄砲と言うべき決定だったか。

いずれにしても、これだけ勇ましく決心して出かけた以上、いったん日本に上陸すれば後戻りはできない。まず国費留学生として、宿泊先は、東京都新宿区百人町にある、外務省外郭団体国際学友会の学友会館と決った。ここにも日本語学校があるが、国費留学生の自分は、東京外国語大学に設置された留学生別科で、日本語教育を受けることになった。留学生別科といっても、日本語教育だけを行なう学科だった。一日六時間延々と日本語の勉強だけの一年間コースだった(注3)。

(注3)

この留学生別科は数年後廃止された。これに代って1960年に一般教養課程まで含めた三年制留学生課程が設置された。さらに7年後理科系の留学生課程が千葉大学に設置された。

自分が通った当時の東京外国語大学は、東京都北区西ヶ原町にあった。山手線の大塚駅に降りて、徒歩二十分程度で着く。塀壁にほど近いところの、古く黒ずんだ木造二階建ての二階に、留学生別科の専用教室があった。毎日朝九時から昼休みを挟んで午後四時まで、先生五名に生徒十六名(インド4フィリッピン4ベトナム3タイ2ビルマ2香港1)の共同学習の場だった。自分が21歳でも若い方だった。インドの4名(女性2男性2)は全員大学や高校の先生だったらしくて、日本語の先生たちも丁寧な態度で接していた。フィリッピンの4名も女性2名は高校や大学の先生だったようで、男性2名中1名は経済学修士だった。香港の人は、三十歳以上で、私費留学生だったが、授業料を払って、留学生別科に参加していた。ベトナム人の一人も三十歳近い年齢だった。自分を含めた残り7名(ベトナム2ビルマ2タイ2フィリッピン1)は20歳前後で、学部入学組だった。若年グループは、翌年大学に入って、日本人と一緒に、講義を聞かなければならない必要に迫られて、神経を張り詰めた毎日の勉強に対して、比較的年齢の高いグループは、いたって気楽な態度でレッスンに臨んでいた。香港の人はチャイニーズで、同じ日本語の学習でも、彼にとって漢字という最も高いハードルをまったく感じないで済んだ。ベトナムもいわゆる漢字文化圏の国ではあるが、漢字教育はフランスの支配下(1884-1945)で段々行なわれなくなって、1919年を最後に、漢字による科挙試験が廃止になった。自分の祖父は漢学者で王朝時代の地方役所に仕えていたが、おやじは科挙試験の廃止で急遽フランス語の勉強に切り替えた世代だった。このため、たとえ正規な漢字教育を受けなくても、いわゆる門前の小僧風に、自分も漢字を数十字覚えていた。が、この程度では、日本語学習に役立たない。幸いなことに、たとえ漢字が使われなくても、ローマ字化されたベトナム語における単語の一部は、依然として漢字音(音読みに相当)を保っている。よって漢語単語のベトナム語の漢字音さえわかれば、その意味が通じる。これが日本語学習に際して、ベトナム人留学生が、フィリッピン人やインド人に対して多少のハンディをつけることができたのだ。

結局、一年間しかないから、これを最大限有効に過ごさなければ、日本語で行なわれる大学の講義をとても理解できないと思った。このために、教室での学習は勿論のこと、寄宿舎に帰っても、やれテレビ(当時は白黒テレビ)やれラジオやれ新聞雑誌等、ありとあらゆる手段を日本語学習に利用していた。おかげで、自分も驚くほどの吸収能力を発揮して、ほぼ六ヶ月で新聞のニュースや社会面記事などは、辞書を引きながら読んで理解できるようになった。小説も努めて一ヶ月に文庫本一冊の割合で読んでいた。当時好んで読んだ作家は武者小路実篤や井上靖などだった。

あっという間に一年が過ぎた。ふたを開けてみると、自分はなんと成績一番で留学生別科を修了した。日本語の先生たちの評だと、正しい日本語の理解に努め、日本人の発音を素直に受け入れたことで、最も日本人に近い日本語を取得できたという。インドやフィリッピンの留学生は英語が大変堪能で、日本語の文構造を受け入れるには抵抗があるらしく、香港の人はチャイニーズ漢語にこだわって、なかなか和製漢語になれにくい傾向、云々。

留学生別科終了後、一般教養試験を受けたが、自分とタイ人ひとり(クラハン・ワラプタポーン君、やはり1962年の電気工学科卒、すでに故人)が東京大学の入学を許された。

III.駒場の教養学部

晴れて駒場の教養学部に入った。来日前の願書に、希望分野を造船工学と書いたから理科一類に配属された。寄宿舎も、文部省の外郭団体で、国際教育協会の建設と運営による、真新しい鉄筋コンクリートの留学生会館に移った。これは、井の頭線駒場駅を降りて、進行方向の線路に沿って、右側を数分間歩けば着くところだ。よって、教養学部へは歩いて行けるので大変助かった。朝少々遅く起きても、食堂で朝飯をちゃんととることができるし、サイレンが鳴り響いてから走っても教室に間に合うほどだった。

第二外国語として、フランス語があったのでこれを選んだ。したがって、フランス語のクラスに入ったが、登録票に「未履修」と誤ってつけたから、フランス語の先生は「この授業で日本語を習ってよい」と理解を示してくださった。クラス担任は物理学の玉木英彦教授(のち、仁科記念財団常任理事)だった。

駒場時代、特筆すべき記憶がたくさんある。

初日、クラス全員が教室に集まった。まず、目に映ったのは坊主頭だけで、頭髪を生やしたのは自分ひとりだった。そして誰の音頭でもなく全員の自己紹介が始まった。自分と同じような年齢の人がないわけではないようだが、大半は自分より数歳年下だった。しかし、いったん自己紹介になると、驚いたことに、一人ずつ三分間も五分間も自分自身のことばかりでなく、出身校の特色、出身地の名物名所や排出した名将名人、さらには将来に対する抱負を堂々と語った。さすがは全国一流高校から選り抜かれた秀才集団だ。

休みの時間に、自分に接近して声をかけてくれたのは、今でも無二の友人の久保哲也君だ。都立の名門高校出身で、ご尊父は製紙会社の専務取締役だった。ご自宅は中央線の阿佐ヶ谷駅の近くにあった。哲也君は航空工学科に進学、卒業後日本航空機製造に就職、運よくYS11という名機のテスト飛行に参加できた。のち、全日空に移って、専務取締役整備本部長まで上り詰めた人物だ。久保のお父さんは、豪快で気風のよい人だった。お母さんはとても優しい人で、自分にとっては、これが日本女性の代表かなと思った。哲也君には、数歳年下の弟さんが二人いた。しめて五人家族だった。

久保家を知って、家族一員のように扱われたことで、自分は日本の家庭生活を味わえたばかりでなく、中流以上の洗練された生活を垣間見ることができた。日曜日はよく遊びに行った。クラシック音楽のLPレコードは、毎回来れば聴いていたが、数百枚あってとても全部聞ききれない。そのほかに、お父さんが集めた、骨董品類や各国の記念品コレクション、歴史書・美術書全集など、勉強する材料に事欠かない。夏休みは軽井沢の別荘で避暑、大相撲の本場所は桟敷席で観戦。歌舞伎鑑賞はお父さんが切符を買って、運転手に歌舞伎座まで送り届けさせて「三十分もすれば迎えて来い」と命じた。運転手は云われた通りに、数十分後、二人を迎えて届けてくれたところは、銀座三丁目の割烹料理屋だった。お父さんは一杯をやりながら待っていた。いわく「どうせ、最後まで見たって、わかりやしないから、歌舞伎の雰囲気だけ感じればよい」と。

駒場一年目の終りを飾ったのは九州見学旅行だった。これはある学生団体の企画によるもので、日本人学生と留学生合わせて、列車一車両分いっぱい程度の人数で、九州を一周する見学旅行だった。北九州の八幡製鉄所を皮切りに、九州沿岸に沿って、長崎造船場や南は延岡の旭化成工場など、大きな工場ばかり見学する、一ヶ月も長い旅だった。列車の旅だから、時間をかけての工場見学だけでなく、名所旧跡もいろいろ見ることができて、とても勉強になった。さらに、学生団体の企画といえども、スケジュールがきちんとして、一か所ずつ整然とこなされたことでも、留学生の自分にとって感服の念を抱かせたものだった。列車で東京に戻ったときは四月に入ったが、雪が降っていたことが記憶に鮮明だ。日本に来て丸二年経ったが四月の雪は初めてだし、日本人の皆さんもこれは珍しいということだった。

IV.本郷へ

駒場の二年目には、例の学科選びがあった。このために、本郷の先生たちが駒場に来て、それぞれの学科紹介をしてくれた。前記のように、自分は日本留学の願書に造船工学を希望した。当時の日本は世界一の造船国だった。一方のベトナムには、三千キロメートル以上の海岸線があるばかりでなく、さらに北の紅河、南のメコン川、大河が縦横に流れているので、自分が造船技術を希望するのも、当たり前だった。しかし、東京大学の船舶工学科ではなく、電子工学科を選んだのは、ひとつのエピソードがある。理科一類のわれわれは、当然ながら理学部と工学部の学科説明会に参加していた。自分は、それこそ全部の先生の話を聞いたが、記憶にいまだ鮮明に残っているのが、電子工学科の先生の話だけだ。阪本捷房教授だった。先生は、その年すでに定年間近で、背が低く頭がつるつるに禿げ、おまけに喘息もちらしく始終咳き込んでいるのだった。

さて、電子工学科の説明をする先生のはずだが、一向にその話はなく、壇上から開口一番に「君ら、ぼくのことを大きいと思うかそれとも小さいと思うか」と聞いた。先生がご自分でその答えに「小さいだろう。小さいはずだよ。しかしなぜこのように貧弱な体になったかわかるか」と重ねて聞いた。この問いにも、先生ご自身で答えたように「これは日露戦争の影響だよ。ぼくが死ななければその戦争の影響はなくならない」と云った。皆聞いて唖然とした。太平洋戦争の話ならともかく、半世紀以上も前に終わった日露戦争を、いまさら持ち出されたとはどういう考えだろう。皆の怪訝な顔を見た先生はおもむろに「当時、丈夫な男たちはすべて兵隊に入った。おやじは、健康診断で丙種だったので、兵隊に断られた。その親に生まれたぼくが、このように貧弱な体になったわけだよ。戦争は絶対にやっちゃいけないよ」と結んだ。つまり、阪本先生は平和主義者だ。自分は、この先生は面白いと思って、結局、電子工学科に希望を出した。電子工学科一期生として、定員5名で、外国人留学生の枠外1名で、6名だけの学科だった。

当時、電気系学科は電気工学科と電子工学科の二学科構成だったが、授業は一緒だった。したがって二学科に分かれたとはいえまるで一学科のようだった。外国人留学生だけには、学業とともに一般の生活問題まで相談にのってくださる専任教員が特別に指定された。自分には柳井久義先生だった。柳井先生は学部ばかりでなく、のち自分が大学院に進学、やがて就職やその後の人生までずっとお世話になった、文字通りの恩師で恩人だった。さらに、三年生のはじめは、本郷の生活に早くなれるために、チューターをしばらくつとめてくださったのは、元電気系同窓会理事長の多田邦雄先生だった。

V.本郷の思い出

本郷の生活は1969年まで続いていたが、駒場のそれより五倍近く長かった。これにはいろんないきさつがあってそうなったけれども、とりわけ長いだけ思い出もたくさんあった。

まず三年生の夏休みに北海道旅行というイベントがあった。これに参加して日本の新たなる一面を見ることができた。北海道の広々とした大自然を目の前にして、それまでの狭く人が込み合っている日本のイメージはいっぺんにあらたまった。この北海道旅行はアジア学生文化協会の傘下にある学生団体の企画と実施によるもので、日本人学生と留学生が一緒に一ヶ月あまりをかけて北海道を一周して工場や農場の見学と共に北海道の湖や温泉など、大自然を満喫する旅だった。旅行後、本郷に近い本駒込に真新しい五階建てのアジア文化会館に入居して、本郷時代のほとんどはここで過ごした。アジア文化会館から本郷キャンパスへは、今はなくなった、都電で通えるし、山手線の駒込駅も、徒歩十数分程度の距離にあって大変交通の便がよかった。ちなみにアジア学生文化協会および、これから発展した海外技術者研修協会などは、世の人々に、有徳人、賢人として尊敬された、穂積 五一という人によって創設された団体だ。

自分は学部時代は国費留学生だったから国費奨学金をもらって、これで授業料から生活費まで全部まかなえた。大学院に進むにあたって、他の財源を探さなければならなかった。というのは、最初から大学院に進むつもりはなかったから、国費奨学金の延長その他を申請しなかった。周りの協力で、修士課程の一年目はある大手銀行の援助を、二年目は東京ロータリークラブの奨学金をもらった。これらの奨学金は生活費の一部だけにあてられ、大学院の授業料その他の出費は、自分で別に工面しなければならなかった。幸いに当時は高度成長期で、電気電子技術の進歩が目覚しかったから日本の学会誌は、アメリカその他英語の世界で求められるようになり、英語に全訳されるようになった。日本語から英語への翻訳、ことに学会誌論文のような専門文献の翻訳ニーズは多かった。自分はアメリカの翻訳専門会社と契約して、電子通信学会誌の論文を翻訳することができた。翻訳の論文はアメリカから指示されたが、刷り上って6から8ページの論文一編あたりの翻訳料は、なんと80米ドルだった。当時の為替レートは1米ドル=360円の時代だから結構な報酬だった。大体二週間に一編の割合で翻訳をしていたが、毎月二編こなして、しめて160ドルの収入があった。しかも6ヶ月程度したら、翻訳がよかったから一編当たり100ドルに上げてくれた。よって大学院生でありながら、収入が結構高かったから、中古ではあるが車も買えた。当時東大構内は広々として、先生達の車に交えて、大学院生の車も結構あった。さらに都心の会社に勤めているサラリーマン諸氏も東大構内に車を駐車して、都電で日本橋や銀座まで通勤していた時代だった。

その朗らかな時代も、安保闘争に端を発した学生闘争運動や大学紛争の激化で、幕が下ろされた。自分は博士課程を三年ではなく、四年かけて1968年に修了したが、ちょうど東大紛争のピークにあたり、安田講堂が占拠されてしまったから、本来博士の学位記を総長から直に手渡される学位授与式ができなかった。この事件をきっかけに、本郷キャンパスは現在のように、砦か要塞かと思われるほど車の出入りが厳しく規制されるようになった。

一連の闘争運動にうまく嵌ったのは、ベトナム戦争反対運動だったが、反面ベトナムに対する関心もこれによって高められた。東京外国語大学には1964年にタイ科をインドシナ語学科に改称、ベトナム語教育研究が強化された。それに今は大阪大学に統合された大阪外国語大学にも、ベトナム語学科ができたほどだった。東大文学部には南方史講座があって、ベトナム研究が伝統的に有名だ。1930年代に、日本がアジアに勢力を広めようとした時期に、アジア各地域の歴史や民俗学的研究が盛んに行われていた。そのなかに1930年代半ばから、当時まだ仏領インドシナとよばれたベトナムに来て、フランスの極東研究所で、ベトナムの歴史を研究して本格的なベトナム史書として「安南史」を著した東大文学部教授で文化勲章に輝かれた山下達郎氏がいた。その系列に、文学部助教授で、のち文化功労者に顕彰された三根谷 徹氏がいた。自分は博士課程在学中だったが、三根谷助教授はベトナム文化講座なるものを主催していた。この講座で、自分はお手伝いとして非常勤講師を務めた。講師契約の相手は大河内一男東大総長だった。

VI.東芝への就職

前述のように自分ははじめから大学院まで進むなど考えていなかった。学部を卒業したら直ちに帰国するつもりだった。しかし、結局は、大学院の博士課程まで進み、これを修了、それから結婚、就職、帰国、再度来日、再就職、日本に帰化、法政大学教授、別居・離婚、再婚、定年退職、永住帰国という、まるで自分の設計でない人生を歩んできた。これを運命のいたずらという以外に、ほかのいいようを自分は知らない。

自分が学部卒業した1962年は、ベトナム戦争が激化し始め、当時の南ベトナム(ベトナム共和国)の政情不安で、ゴ・ディン・ジエム政権が倒された後、クーデタが続発して、やがてアメリカの直接介入となり、本格的なベトナム戦争に発展したのだ。自分の卒業直後、このようにことが複雑になるとは思いもよらなかった。数年もすれば戦争は収まって、帰ることができると思った。さらに、まわりの勧めで、ひとまず大学院に進学することを決心した。それからは上記のように、いわば成り行きに任された経路に流された人生を一歩一歩進んだわけだ。一方では、ベトナム戦争が激化の一途をたどり、一向に治まる様子がなく、他方では、自分の年齢が進むにしたがって、自然に結婚もして、子供もできたことで、やはり定職につく必要が出てきた。1969年に、33歳で、柳井先生の斡旋で東芝に就職した。当時の日本は、少なくても制度的に、外国人労働者に開放的ではなかった。自分は、たとえ一流の企業に就職したとはいえ、身分は正社員ではなく嘱託だった。たとえ仕事の上で差別がなく、待遇に関しては東芝の厚意的配慮もあったかもしれないが、昇進その他の面では、日本人労働者と同一視されたわけではないはずだ。そこでやはりベトナムに帰るしかないと思った。

VII.ベトナムへの帰国から再来日まで

1971年に妻子を連れて帰国した。サイゴン大学(現ベトナム国家大学ホーチミン校ホーチミン科学大学)の助教授に就任。翌年、国立工業大学(現国家大学ホーチミン校ホーチミン工業大学)兼務、翌々年同学長に就任。これまでは順調だったが、他方において戦争の激化は止まるところを知らない。結局のところ、周知のように、アメリカ軍ばかりでなく、オーストラリア軍や韓国軍などアメリカの同盟国軍の参戦もむなしく、1975年4月30日サイゴン陥落、ベトナム共和国は消滅、全ベトナムは社会主義国家として統一ベトナム民主共和国となった。日本はそれまでベトナム共和国を承認した関係上、新統一ベトナムとは国交がない。日本国民は全員引き上げと相成った。自分の妻子は日本に帰国したが自分自身は十四ヶ月後の1976年7月に家族との合流を名目に出国が許可された。満40歳の年齢になろうとしたときだ。

結局のところ、最高の学府で最高の学位をもらって、超一流企業に就職して経済的に安定した生活を振り切っての帰国、故郷に錦を飾ろうとの目論見だったが、すべてがリセットされてしまった。

「四十にして惑わず」というが自分は40にしてなお迷いつづけていて情けなかった。ベトナムを再出国したときは、文字通りの無一文だった。これから、どうやって家族を養うか途方に暮れていた(注4) 。

(注4)

不幸のどん底に、この一連の失敗が原因で家庭内不和が生じ、あげくの果てに破局という最悪の結末まで発展してしまった。

ここに同窓生というありがたい味方が手を延べてくれた。まず同期の諸君は当面の資金をカンパしてくれた。また本郷へ挨拶しに行ったが、先生たちに励まされ元気づけられた。なかには、岡村総吾先生は「東大に戻れ」といってくれたばかりでなく、ご自身で文部省に出かけて聞いてくれた。しかし現在では、外国籍の人間でも国立大学の教授になれるが、当時は制度的に許されなかった。

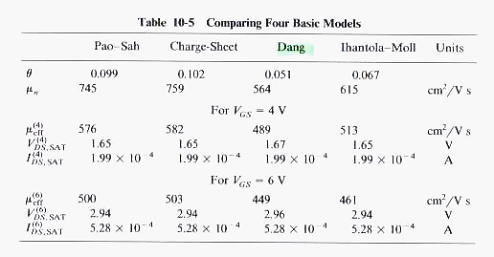

幸いに、ちょうど国家プロジェクトの超LSI開発研究が始まったときだった。柳井先生は出張中だったが、代りに菅野卓雄先生が東芝と相談した結果、自分は同年9月に東芝に再就職した。当時、MOSトランジスタのスケーリングによって集積回路の規模拡大とともに性能向上が図られた時代で、各国・各研究グループとも競ってこの方向の研究開発にしのぎを削っていた。寸法が小さくなったMOSトランジスタに二次元現象が種々顕著になった。なかに短チャネル効果とよばれるものが回路設計に大きく支障をきたすもので、多方面で研究が盛んだった。特に回路モデルとしてそれまでのMOSトランジスタモデルに代るものが求められていた。

VIII.SPICEのMOSモデルレベル3

それまでのMOSトランジスタモデルはシンプルだった。まず多数キャリアデバイスということで、電流はドリフト成分が支配的だから、これだけが考慮に入れられた。またデバイス寸法が大きく平均電界が低いことで、キャリア移動度は一定とみなし、接合その他の半導体領域は、直線で構成される矩形構造だけ考えればよかった。したがって、短チャネル効果をより厳密に考慮した、MOSトランジスタの電流式を再構築するには、三つの要素を考える必要があると思った。拡散電流成分、一定でないキャリア移動度と曲面接合のそれぞれの効果だ。

拡散電流成分だけを加えて考えても新しい電流式を導くことができて、従来式との比較で新知見が得られた。これをひとまず論文にまとめて、Solid-State Electronics誌の編集員を勤めた菅野卓雄先生のところへ持ち込んだ。1976年12月23日だった。職場復帰から四ヶ月未満でクリスマスイーヴの前日だった。菅野先生は驚きに交えた喜びを見せてくれた。原稿はただちに査読を経て、修正原稿が翌年3月24日に受理、同7月号誌の紙面を飾った。当時パソコンやインタネットがなかった時代で、投稿から専門誌に出るまでの時間としては短かった。また発表のタイミングがよかったようだ。というのはその後、数ヶ月の間だけで類似の理論に基づく論文があっちこっちから数件出た。

しかしトランジスタ基礎理論の集大成といわれた1983年に出版されたR.M. Warner, Jr & B.L.Grungの共著による「Transistors?-Fundamentals for the Integrated-Circuit Engineer」という書には下図に示すようにDang ModelはMOSトランジスタのベーシックモデルとして数えられている(同書p821)。

しかし短チャネル効果、ことにMOSトランジスタのシキイ電圧低下の問題に対して、有効な解答をこのモデルから得なかった。

しかし短チャネル効果、ことにMOSトランジスタのシキイ電圧低下の問題に対して、有効な解答をこのモデルから得なかった。

そこで、上に述べたが曲面接合を取り入れた簡略化モデルに着手した。これはごく簡単にいうとシキイ電圧低下は、シキイ電圧を決めるチャネル電荷が隣接するドレイン接合電荷と一部共有することによってチャネルが短くなればなるほど、またドレイン電圧や基盤電圧が高くなればなるほど相互に分け合う部分が大きくなって、結果としてシキイ電圧に供する正味の電荷が段々小さくなってゆく、ということに起因する。この考え方は、チャージシェリングといって当時一般に認められたがドレイン接合を平面接合として扱った場合、実験結果と一致しない。大幅なオーバーエスティメーションになっている。自分は円筒型接合の式を持ち込んだことで、オーバーエスティメーションが是正されて、チャネル長が1ミクロン程度まで実験結果と見事に一致した。

しかし、当時のメインフレーム計算機は、現在の携帯電話機よりもはるかに計算速度が劣ったから、対数関数が入っている式は、計算時間がかかって、回路設計開発部門からクレームが付いていた。今度は対数関数も含んだ空間電荷層対電圧式を多項式展開して2項だけ取ったことで、誤差はわずかあるが計算時間は大幅短縮できた。これらの結果をまとめてIEEE Journal of Solid-State Circuits (1979年4月号)に発表した。同時にIEEE Transactions on Electron Devicesにも掲載された。

これはかなりの反響をよんだらしい。まず世界的に有名な回路シミュレータSPICE開発元のUCバークレー校から、当時まだ若かったRichard Newton(今は故人)が東芝まで自分を会いに来て、自分の研究結果をSPICEモデルとして取り入れることに自分の同意を求めた。SPICEのMOS MODEL LEVEL3という名称で、関係報告書や書物に短チャネルのDang Modelとして世に知られるようになったのがこの研究成果だった。またドイツからは、デバイスモデリングの大御所のような存在だったアヘン工科大学のWalter L. Engl教授もわざわざドイツから会いにきてくれて、お互い大いに議論を交わした。さらに1980年に学会発表のため自分が初めてアメリカ大陸に来たが、バイポーラトランジスタのEbers-MollモデルやMOSトランジスタのIhantola-Mollモデルなどで、有名なJohn L. Moll氏(当時Stanford大教授、HP Laboratory所長)に招待されて意見交換したことがある(写真参照)。

IX.法政大学教授就任から永住帰国まで

すでに上で述べたが、東芝へ職場復帰したときは40歳で、身分は、やはり正社員ではなく嘱託だった。もう落ち着いて、仕事に専念しなければ行けないと思った。昇進を考えて日本へ帰化することを決心した。1979年に、在留期間三年を満たしたことで帰化申請をした。東京大学の卒業や日本語ができることに東芝での定職持ちなど、条件がそろっているとはいえ、やはり東京大学教授としての、柳井先生の推薦状がものをいったと思う。1980年に帰化が認められた。

ちょうど学会活動も進んで参加していたことで、交際も広まって、各方面に有力な知人友人ができた。特に親しい一人として、法政大学工学部教授の原徹氏(すでに故人)がいた。自分より二つ年上で、上海の日本租界で生まれたが、戦後日本に引き上げ、早稲田大学を卒業、松下電器の中央研究所から法政大学へ移った人だった。国際感覚に優れ、スポーツ万能で、交際範囲の広い人だった。当時の法政大学工学部は新学科の申請を予定していた。自分が適任だということで、法政の工学部長が自ら、割愛願い交渉のため、自分が当時所属していた東芝中央研究所に来た。結局、自分は1983年3月東芝を円満退職して、4月1日から法政大学教授として同工学部に移った。東芝中央研究所の交渉条件は、自分の20%を保留したいということで、自分は法政大学の教授をしながら10年間顧問として、毎週一日の割合で東芝に行って若い研究者を指導することだった。

2002年3月65歳定年退職まで19年間法政大学に席を置いたがこの間課程博士を7名世に送り出した。法政大学においてこの記録は未だ破られない。

法政大学にいるあいだ、1991年のソ連で開催された国際学会へ出席したことは、ベトナムへの永住帰国につながるので特筆すべき出来事だった。学会は、当時米ソ間の雪解けムードを如実にあらわしたもので、レニングラードワークショップといって6月1日から7日までの一週間だった。LSI設計技術全般に関するもので、アメリカACM学会とソ連科学アカデミーの共催によるものだった。共催といっても費用はアメリカの全額負担で、発表内容なども全部が前記UCバークレイのRichard Newtonが委員長をつとめた組織委員会のアレンジによるものだった。日本からの参加者は10名ほどだったが自分もその一人だった。しかも自分は、日本におけるデバイスモデリングの実情に関する報告を、招待講演として発表することになった。招待客だから、全部の費用はアメリカの負担だったが、この費用支出を正当化するために、自分は日本からまずアメリカに飛んで、それからアメリカから航空機を乗り換えて、レニングラード(現サンクトペテルブルク)入りしなければならなかった。学会の発表は3日と4日の二日だけだが、その前後にサンクトペテルブルク観光ツアーやモスクワツアーがあった。サンクトペテルブルクでは、主としてエルミタージュ美術館やフランスのヴェルサイユ宮殿によく似ている夏宮殿などだが、モスクワではクレムリン宮殿その他赤の広場やプーシキン美術館などの見物が印象的だった。プーシキン美術館で、係員の説明を聞くと驚くことに、第二次世界大戦でドイツのベルリンから列車で搬送された戦利品の仕分け・整理作業は、46年たったが完了しなかったという。

学会はともかくソ連を肉眼で見たことが大きな収穫だった。しかも数ヵ月後、ソ連が解体されたから、自分は文字通りのソ連邦を最後に目撃した証人だ。さらに、この分だと、自分の生まれ故郷に帰って、何かできる時期がいまに到来すると感じた。運よくベトナムに帰る機会が早くもめぐってきた。当時、東芝本社から東芝エンジニアリングに移った同期の滝川明郎君(前出歓送会写真において前列右の端から3番目の人物)からの話だった。同社は近いうちに、視察団をベトナムに派遣するが、顧問として団に加わってくれないか、という誘いだった。自分は、喜んでのふたつ返事だった。1976年の出国から数えて16年たった。ハノイとホーチミン両方を訪れたが、これをきっかけに、その後毎年のように、夏休みごとベトナムに短期帰国して、昔関係していたホーチミン工業大学やホーチミン科学大学とに、いくつかの協力や援助を講じることができた。それから上述のように法政大学を定年退職した2002年に合わせて、永住帰国ということになったのだ。

X.孤軍奮闘

日本を出発してベトナムに帰った日は、偶然にも、ベトナムを出てはじめて日本に到着した日と同じ4月2日だった。その間ちょうど45年間で、出た日の年齢が21歳だったが帰った日は66歳になった。1971年から1976年までのベトナム滞在期間を除けば、丸40年間日本にいたことになる。つまりそれまでの人生の三分の二、しかも青春時代を含めた、最も重要な時期を全部日本で過ごしたことだ。

40年間といっても定職についたのは東芝9年間あまりプラス法政大学19年間で28年間数ヶ月だけで、残りの11年何ヶ月かは東大で過ごしたことになる。そのために年金を納めた期間も同年輩の人と比べて短かった。したがって、受け取ることのできる年金も少ないし退職金も少なかった。幸いに、ベトナムで生活するから物価が安い分だけ楽になっている。退職金で土地を買って家を建てた。年金はこの数年の間、円高のおかげで現地通貨換算でむしろ増え続けている。このため、ほとんどボランティアでいろいろな貢献の仕事ができる。

ベトナムは1975年の統一後ずっと閉鎖政策をとってきた。1989年から、実質的に刷新(ドイモイ)政策が実施されて、外国との交流が始まった。これにあわせて、自分もいくつか協力することができるようになった。まず、人的交流として、ホーチミン工業大学の若い教員を、法政大学工学部で研究体験をする仕組みとなる協力協定を立案して、1999年に締結・実施しはじめるようにした。この協定は今年(2012年)で13年目になったが、この枠内で30人以上のベトナム人教員が日本で研究経験を積んだことになった。さらに、前出の玉木英彦先生がご自分の私産をベトナムの人づくりに貢献したいとのお考えで(仮称)玉木記念財団を設立して、その事業を始めようとしたが、結局準備に手間が掛かって、自分も定年退職間近かったので、最後まで財団設立を推進することができなかった。それでもホーチミン工業大学に、既製集積回路FPGAを使った、いわゆるエンベッディッド・システムの応用研究をするラボラトリの設立に、玉木先生が2000年に三百五十万円を寄付してくださった。このお金はホーチミン工業大学の口座に先生から直接振り込んだ。当時ベトナムではFPGAのエフの字も知られなかったが十二年経った今日は、全国理工系大学はさることながら、工業高・中学校や専門学校などまでもFPGAの応用がカリキュラムに含まれている。

2005年に自分が国家大学ホーチミン校(Vietnam National University -Ho Chi Minh, VNU-HCM)の顧問として、集積回路設計教育研究所(英語の正式名称はIntegrated Circuit Design Research and Education Center, 略称ICDRECで、ウェブサイトはhttp://icdrec.edu.vnという)の設立を提案し、その発展のために、現在までずっとかかわってきている。当初は、大学新卒10名程度でスタートしたが、7年経った現在は109名まで成長してきた。自分は顧問で、研究所の発展計画や政策などには意見を述べるが、研究所の毎日の仕事にはノータッチだ。代りに、まだ法政大学在職中の2000年に、ホーチミン工業大学の若い教員3名を、上記協定の枠内で、自分の研究室に来てもらって、FPGAを使った応用研究の手ほどきをしたが、その3名中1名が現在ICDRECの所長を勤めている。はじめの数年間は、資金がなくまた設計ツールもなく四苦八苦だった。ディジタル系集積回路設計ツールを開発・供給するシノプシスという、世界第一位のサプライヤーがあるが、ICDREC設立のニュースを聞いて、ツールの売り込みに駆け込んできた。アカデミックプライスとして九十数パーセントまで値引きして35万米ドルの値を提示した。ICDRECの所長を含めたVNU-HCMの指導部は、集積回路設計ツールの値段等に関する予備知識がないので、シノプシスのセールマネージャが自分のところに説得しに来た。しかし、自分は単なる顧問で、金銭的決定などに権限がないし、その決定に助言もしたくない。要はボランティア活動だから、内政干渉じみた提言や助言を極力避けたいと言った。逆に、シノプシスの売値決定にはひとつの参考資料として、次のようなエピソードを語ってあげた。つまりその昔、まだメーンフレーム計算機が全盛時代の話だが、東京の有名私立大学が大型計算機システムを整備したいとき、公開入札に、計算機のある大手メーカが、1円の売値で落札した話は有名だった。この話を聞いたシノプシスのセールマネージャは、神妙なおもむきで「シノプシスには寄付のポリシーがないがお話は理解できた。よって、1年間だけ無料提供する。1年間で当社ツールの使い勝手に納得していただけばその後購入してください」といった。

無料提供の1年間でICDRECは、まず名づけてSigmaK3という8ビットマイクロプロセッサの設計・試作に成功した。2007年のことだった。それから毎年のように新しいチップの設計・試作ができるようになっている。まだベトナムには半導体製造工場がないので、外国に少量生産だけ依頼している。今のところ、これらのチップに含まれているIP(Intelligent Property)を商売したり、自らの設計によるチップを使った応用システムの開発に徹している。開発したものは、あるいは技術移転するか、または合弁会社を設立して製造販売する。ICDRECの一連の成果は、ベトナムの中央政府及びホーチミン地方政府に認められ、中央政府と地方政府からは、2011年暮れに、総額7百万ドルあまり(約5.5億円)相当の大型研究費が延べ3年間支給されるようになった。また、ホーチミン地方政府は、半導体製造工場の建設に乗り出す決定をした。

ホーチミン科学大学には、2007年に、自分が電子通信学部長と連名で、マイクロエレクトロニクス専攻の大学院コースを申請した。ただちに認可されたが、今年で5年たって3期目の修士課程修了生を迎えている。これは、ベトナム国立大学において、正規な大学院専攻コースでありながら、授業は英語で行われる唯一なものだ。ベトナムの先生が足りないので、はじめは外国(日本、アメリカ、カナダ、スイスなど)から、海外ベトナム人を含めた講師を、集中講義の形で来てもらった。この間、若いベトナム人教員を海外大学の博士課程へ派遣し続けたが、この人たちが徐々に帰って、授業の一部を段々担当できるようになってきた。あと数年もすれば、完全にベトナム化が完了するとみている。ちなみに、このコースに集まった学生は、結構優秀だから、沖縄で行なわれている国際LSIデザイン・コンテストにここ数年連続、最高賞を掻っ攫った成績を誇っている。

外国の大学や企業との交流も進んで行なっている。アメリカは有名なファブレス会社や大手半導体メーカの協力を得ているし、日本や最近は韓国の大学との交流が徐々に深められている。中には北九州の有名工業大学が特に熱心で、種々の相互協力関係ができ、日増しに強化されるようになっている。

XI.おわりに

このように永住帰国してから一人で各種の可能性を探りながら一つ一つ実現してきたが、一応自分の専門とした半導体デバイス関係設計やモデリング技術に関して、自分の地道な努力がいくつか具体的な成果として出始めている。もう一つやりたいことがあるが、いまだ着手できていない。それは日本語-ベトナム語辞書だ。この種の辞書はすでにごまんと出回っているが、どれを見ても、これで満足だというものが、残念ながら見つかっていない。自分は果たして、これができるかどうかもわからないが、目を閉じる前に、これをやりたいと願っている。さらにもう一つは、自分の失敗だらけの人生を書き残したい。総括すれば確かに失敗の連続だが、やはり東大を卒業したことで、失敗してもなお先輩や同窓生という大きな支えがあって、これによって、自分がその都度、救われて這い上がることができた。これを感謝しなければならない。柳井研で自分と机を並べて勉強していた、1963年クラスで、東大名誉教授、科学技術振興機構研究開発戦略センター センター長の生駒俊明君に、自分と長年の付き合いで、自分の人生における浮き沈みをよく知っているから「東大を卒業してよかったね」といみじくも云われたことがある。まさにそのとおりだ。東大卒でなかったら惨めな人生だったに違いない。

この東大生活11年間を含めた日本生活40年間をごく簡単にまとめたこの文は、いわば自分の回顧録の簡略版だが、これを書いた動機は、まず卒業50年記念のしるしとしたい考え、それに自分がお世話になった諸先生や同期生諸君に感謝を表したい気持ちだ。文は長くなるから、長さに制限があるかどうか、あらかじめ編集部に問い合わせたが、制限がないとの回答だったから安心して筆を走らせた(いいえ、パソコンのキーボードを打ち続けた)のだ。

自分は来年(2013年)喜寿を迎えるが、自分の年齢をよく知っている、上記北九州の工業大学の教授で、近年親しくなった人に「先生はいつ引退なさるおつもりですか」と最近冷やかし半分に聞かれた。自分の答えは「引退は10年前からしていますが隠居はするつもりがありませんね」だった。(おわり)

檀 良(ダン・ルオン・モー)1962年(昭和37年)電子卒

mo.dangluong@icdrec.edu.vn

dangluongmo@gmail.com

私は曽根先生が居られた時にご一緒に,2年生次の必修科目「電気回路理論第一」を担当したときから,以下の著書を教科書として継続して使わせて頂きました.

曽根悟,檀 良:「電気回路の基礎」昭晃堂,初版昭和61年.

要点が分かりやすく書かれており,現在も東大・電気系で使用中です.

コメント by 石塚 満 — 2012年11月6日 @ 18:02

石塚 満 先生

よくこのディテールをコメントしてくださいました。お礼を申し上げます。

確かに小生が法政大学に着任して間もない時期だったが、同期の曽根 悟先生からの提案で、曽根先生の構想による「電気回路の基礎」を二人で分けて執筆しました。分担は小生が奇数章で曽根先生が偶数章でした。初版は昭和61年(1986年)だからもう四半世紀が過ぎているがいまだ東大電気系学科で使っていただいているとはうれしいことこの上ないです。

檀 良

コメント by 檀 良(ダン・ルォン・モー) — 2012年11月10日 @ 01:11

私は福岡県北九州市にある、北九州市立大学国際環境工学部に属しておりました。”国際環境”と謳っている割に、他国籍の生徒は全体の2割程で、そのうちの9割は中国からの留学生でした。彼らのほとんどは母国・中国(大連)の大学の在籍者・既卒者がほとんどで、モウ先生のような苦境の状況で日本へ、というわけではなく、中国でも比較的恵まれた環境から来ていた生徒達が多く、日本での収入がない学部一年生のときから車を所有し、服もブランド物を身につけていて、日本人の生徒よりもよっぽど裕福なのではないかと思った事があるほどでした。

しかし、彼らのほとんどが日本の企業に就職したい、中国では学べない日本の技術に関する知識を身につけて母国の有名、大手企業で活躍したいという考えを持った者たちばかりで、「実家が近くて音響工学に関する研究室があるから、、、」といった漠然な考えで運よく入学することのできた私とは比べものにならない程、勉学に励む人達ばかりだった事が印象的でした。

育ってきた環境は違えど、彼らと、モウ先生の共通点として感じたのが常に興味を持って、その土地や環境で出来ること全てに全力で臨みながら生きているという事でした。

モウ先生の文章のなかに「まるで自分の設計でない人生を歩んできた。」とありましたが、その人生にこれだけのストーリーがあり、成功があったのは、環境云々は関係なく、その時々を全力で生きていく精神があったからだと私はこの文章から感じています。

弊社、サイエンスパークはグローバル化を目指し、これから海外に行く機会も増えてくるかと思います。その時、自国でも全力で物事に興味を持って生きてきたという自信だけでもあれば、他の地でも大きな飛躍につながるのだと感じました。

現在はまだその自信はありませんが、私も五十年後に他者が読んでも「面白いな!」と思われるような人生物語を歩んでいきたいと思います。

サイエンスパーク株式会社

成田 将虎

コメント by 成田 将虎 — 2012年12月10日 @ 17:12

モウ先生の話の中で、一度無一文になってしまい途方に暮れた時期があるとありました。

それを救ったのがモウ先生自身の技術であり、人脈でした。

人生の中でこういったチャンスを物に出来るかは、やはり日頃の積み重ねなんだなと強く感じました。

情熱と素直な心があれば必ず自分にも身につくと信じ、努力をやめないことがチャンスを掴む一歩だと思います。

自身の幸せを掴むためにも、自分も努力する機会をもっと増やします。

以上です。

サイエンスパーク株式会社 鈴木大輔

コメント by 鈴木大輔 — 2012年12月10日 @ 17:42

モウ先生の記事を見て強く印象に残ったのは、「フランスへの留学が普通な中で、日本の製品を見て日本に留学する価値があると判断した」という部分です。

これ自体は過去の栄光として誇らしいのですが、自分の業界に当てはめてみるとどうだろうと考えます。

今の日本製のソフトウェアを見て「日本の技術には将来性がある」と世界の人に思ってもらえるのでしょうか?

私の印象ではピンキリというか、世界にも通用しそうなソフトと国内で見ても悲しくなるようなソフトに分かれると思います。

前にセキュリティエキスポに行った時も、「これは凄い、自分でも使ってみたい」というソフトと「こんなソフト売ってて楽しいかなあ」と思うようなソフトに分かれていました。

さて、やはりソフトウェアを作る仕事をしている以上は前者の「これは凄い」ソフトを作りたいと思います。

そのために何をするか。

ここ半年の新製品開発で痛感したことが1つあります。

マーケットで売れる製品を考え出すのも大事。お客さんの要件をちゃんと汲み取るのも大事。

しかし最後にそれを実現できるだけの技術力がないと製品になりません。

文章で書いてみると当たり前のことなのですが・・・

今までは「仕事で必要になった技術を少し先行で勉強して、勉強しながら開発する」でもそれなりの成果を上げてきたのであまり意識していませんでした。

しかしここ半年の仕事ではそのアプローチは通用せず、技術力不足で後手に回る羽目になりました。

これは仕事が集中して勉強に十分時間を割けなかったという側面もあるのですが、

事前に投資しておけば避けられた話です。

もう少し視野を広げて、数か月先のために何を今やるべきかも考えようと思います。

それが「これは凄い」ソフトを作ることにつながり、世界の人に日本の将来性を感じてもらうことにつながっていくと思います。

少々モウ先生の記事から離れた話になってしまいましたが、記事を見たのをきっかけにこういったことを久々に考える機会を得られました。

ためになる記事を見せていただきありがとうございます。

サイエンスパーク株式会社 須藤圭太

コメント by 須藤圭太 — 2012年12月11日 @ 23:24

「卒業五十年にして/クラス1962」を読んで、モウ先生の姿勢

・失敗しても成功するまで諦めない

・喜寿前にして新しいことを始めようというバイタリティ

は見習うべき姿勢だと思いました。

以上です。

サイエンスパーク株式会社

安原彬裕

コメント by 安原 — 2012年12月12日 @ 10:11

モウ先生の記事を読み、特に感じたことは

チャンスを掴んでいるということでした。

チャンスはあらゆる人にほぼ同様に回ってきているのだとは思いますが、

それを掴むための人脈、実力、先見性、度胸などそのひと個人に依ることも

多くあるのだと感じました。

とくに人脈に関しては、実力と人格の両方が不可欠と考えます。

多くの人に認められることで,チャンスをつかむことができるのだと胆に命じ、

己を磨いていこうと思います。

コメント by 西村英伍 — 2012年12月12日 @ 10:27

50年前を考えた。サイエンスパークで50才を超えている人は、数人。我々の生まれ前からの技術者。

1962年 昭和でいうと昭和37年。

このころといえば、映画「Allways 3丁目の夕日」の時代だ。日本は、戦後から脱出しようと世界一のもの作っていた。しかし、まだまだ貧しい時代。この頃に日本留学を考えることが、すごい。

確かに、日本の復興政策の「さくら丸という見本市船を東南アジアに派遣して、工業製品のPRに努めた」も良いと思うが、自分がその立場だったら多分フランスに行っていたと思う。

でも、成熟した不自由のない国で理想は見えるが、そこにたどり着く道は分かりにくいと思う。

改めて、日本は豊かになった反面、成長とは離れていってる。新興国がステップアップするところを見ることで、自分の意識も向上させたいと思う。

コメント by 萱森 弘之 — 2012年12月12日 @ 10:30

モウ先生の感想文を読んで、もう先生の3つの点で驚きました。

1.何事に対しても積極的で、決めたことを最後までやりぬく強さ

2.多くのことを吸収する速さ

3.記憶力

上記の1,2をとても強く思ったのは、留学を日本に決めたところから日本語の学習をはじめた頃と、Solid-State Electronics誌の編集員に論文を持ち込んだところになります。

どちらも、自分で考え行動に移し積極的に行動したこと、周りにあるものから学習し、自分のものに吸収していく速さは驚きました。

日本語を半月で使えるようになったところはそれが強く表れています。

そして3は、このモウ先生の-卒業五十年にして-に記述されている内容の細かさからわかります。

どこに誰といて、どんな人と出会い、何をしたのか。

自分では、きっと覚えていることができないくらいの情報を鮮明に覚えて書いていることに驚きました。

私が、モウ先生の-卒業五十年にして-を読んで自分にはやはり積極性が足りないのだと反省しました。

日ごろから気にして行動していましたがやはりまだまだと痛感しました。

今後は、モウ先生のように判断を自分で行い、積極的に行動していきます。

サイエンスパーク株式会社

小野 亮太

コメント by 小野 亮太 — 2012年12月12日 @ 18:07

「まるで自分の設計でない人生を歩んできた。」という文章がありましたが、

その中でも大きな実績を残し、多くのご友人に囲まれ、

有能な人材を育てられてきたことから、

意志の強さや人を惹きつける人柄を感じました。

また、私がまだ生まれる前の成長期の日本や変化する世界の空気を感じ、

その時代を体験された方の伝記としても興味深く読みました。

先生はベトナム・日本の両国にとって

お互いを結びつける橋のような存在なのですね。

引退されてからもご活躍されているそのアグレッシブさは

私たちも見習わなければならないと感じました。

サイエンスパーク株式会社

吉田

コメント by 吉田 記代 — 2012年12月12日 @ 18:51

ダン・ルオン・モーさんのいきいきとした姿が鮮明に浮かんできました。

また、一期一会をとても大切にされている印象を受けました。

自国ではない環境の中で、文中には書かれていない

苦悩や葛藤がたくさんあったことと思います。

しかし、それにくじけず現在のモーさんがあるのは

人望や周囲からのご支援もあったと思いますが

紛れもなくご自身の強い意志があったからだと思います。

私の意志は悪い方へいったり良い方へいったりその時々で変わっていると思います。

いい意味で頑固になっていきたいです。

サイエンスパーク株式会社 河野亜耶

コメント by 河野亜耶 — 2012年12月12日 @ 19:01

東大電気,現役教員の峯松と言います。専門は音声工学,外国語の音声教育支援なども研究テーマの一つです。

===

それは日本語-ベトナム語辞書だ。この種の辞書はすでにごまんと出回っているが、どれを見ても、これで満足だというものが、残念ながら見つかっていない。

===

辞書編纂,先生の志の高さに感服致しました。ちなみに,峯松研では日本語学習者支援を目的として,オンライン日本語アクセント辞書,なるものを作成し,公開しています。世界中の日本語学習者に使って戴いています。

http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/

公開後,アクセスログも公開しているのですが,

http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/pages/accesslog

アクセスは,日本,中国,台湾,ベトナム,という順になっています。ベトナムがここまで日本語学習熱が高いというのは初めて知りました。少しでも彼らの手助けができれば,と思っております。

コメント by 峯松信明 — 2012年12月13日 @ 16:23

モウ先生、「卒業五十年にして/クラス1962」拝読しました。

先生の半生に触れ、自分のこれからを考えました。

ありがとうございます。

歴史に振り回されても、出会った人との縁にも助けられ

強く進んでこられた人生だと思いました。

出会った人、出会う人との関わりは大事にしたいと思います。

また、先生のように素直に、思ったことを実行してみる力を

つけたいと思います。

以上です。

サイエンスパーク株式会社

佐竹邦佳

コメント by 佐竹邦佳 — 2012年12月17日 @ 12:09

故郷ベトナムのために何かしたいという意思を持ち続け、紆余曲折を経ながらも、その目的を着実に叶えていらっしゃる点がとてもすごいと感じました。

また、「引退は10年前からしていますが隠居はするつもりがありませんね」というバイタリティあふれるお言葉から、やりたいことがあれば人はいつまでも若々しくいられるのだと感じました。

もう一つ、モウ先生にとってご友人や先生方が大切な財産となっているという点が、印象に残りました。

モウ先生のように、人から良い影響を素直に受け、そして、人に良い影響を与えられる人間になれるよう、知性と人間性を磨いていきたいと思います。

サイエンスパーク株式会社

八木橋 愛

コメント by 八木橋 愛 — 2012年12月18日 @ 18:24

電気回路理論第一の教科書「電気回路の基礎」(昭晃堂)が絶版となり、朝倉書店から再発されたと聞いて再購入しました。手を動かすことでしか覚えられませんが、2017年10月現在でも手厳しい本です。

鮎川健一郎(日本国弁理士)

1994年3月電子工学科卒業

1996年3月情報工学専攻修士課程修了

コメント by 鮎川健一郎 — 2017年10月11日 @ 23:01