絶縁ゲート型電界効果トランジスタ研究と温故知新/菅野卓雄

|

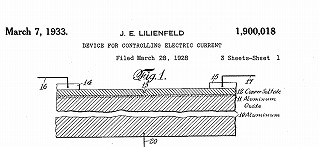

最近スマートフォン、iPad等一般の市民生活にも最新の情報・通信技術が導入され我々の生活様式が急速な変化、発展をしているが、ハードウエアの面でこれらを支えている一つに半導体集積回路があることは良く知られている通りである。その半導体集積回路も様々であるが、多く使用されているのはシリコンMOS電界効果トランジスタを主たる構成要素とするもので、現在使用されているシリコンを基板とし、その上にシリコン二酸化膜(SiO2膜)を形成してゲート絶縁膜としたものはD.Kahng とM.M. Atallaが1960年にIRE-AIEE Device Research Conference で発表したのが嚆矢とされている。しかし半導体薄膜面に垂直に電界を加えて半導体薄膜面内の導電率を変調し、電気信号の増幅素子を作成しようとする発想は現在ではショットキーゲート型電界効果トランジスタとして知られているものと同様なデバイスは既にJ.E.Lilienfeldにより”Method and Apparatus for Controlling Electric Currents”として1928年に特許出願がされ1930年に特許(US1,745,175)が取得されており、更に現在では絶縁ゲート型電界効果トランジスタと称されるデバイスの特許は同じくLilienfeldにより”Device for Controlling Electric Current”として1928年に特許出願され1933年に特許(US1,900,018)が取得されていることは興味深い。

現在の半導体エレクトロニクス発展の礎となったのは1948年にPhysical Reviewにレターとして掲載されたJ. Bardeen とW.H. Brattainによる点接触トランジスタの発明、更にそれに続き1949年にBell System Technical Journalに原理が発表されたW.Shockleyによるpn接合による少数キャリアの注入を利用したバイポーラトランジスタの発明であることは衆智である。これらはベル研究所において当時の長距離電話通信網の信頼性を向上させる研究が開始されW.Shockleyが真空管を半導体デバイスで置き換える研究を行うために固体物理のグループを組織して行った研究の成果で、Lilienfeldの特許も恐らく念頭にあったのではないかといわれているようであるが、真偽の程は寡聞にして明らかではない。しかし点接触トランジスタもバイポーラトランジスタも少数キャリアの注入が動作の基本原理になっているので、その点ではLilienfeldの着想とは別物である。

一方その後発表され、現在シリコン大規模集積回路の主要な構成要素になっているシリコンMOS電界効果トランジスタに代表される絶縁ゲート型電界効果トランジスタはLilienfeldの着想と密接な関連があると言える。

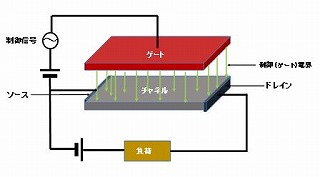

即ち現在の用語を使えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタといわれるデバイスの原理は図1に示すように制御される電流を流す半導体薄膜(チャネル)に対峙する電極(ゲート)に電圧を印加して半導体薄膜表面に垂直に電界を加えてキャリア(電荷を運ぶ担い手)を誘起することにより薄膜の面導電率を変化させ、半導体薄膜に流れる電流を制御しようとするものである。図1ではキャリアが伝導電子の場合を示しており、従ってチャネルに伝導電子を供給する源になる電極(ソース)はバイアス電源の負極に接続され、伝導電子がチャネルから流れ出す電極(ドレイン)はバイアス電源の正極に接続されている。

図1.絶縁ゲート型電界効果トランジスタの原理

この構成でゲートに信号電圧を印加すればゲートと半導体薄膜とで形成されるキャパシタに変位電流は流れるが、信号源の内部抵抗による消費電力を考慮しても半導体薄膜に流れる大きな電流を制御することができれば電力利得を得ることができると期待されるものである。

しかしLilienfeldの発想は、その時点では実用的なデバイスとして実現されることはなかった。 その理由を考えてみる。ゲートによりチャネル表面に垂直に加わる電界の強さをE、ゲートとチャネルの間の空間の誘電率をεとし、垂直印加電界のすべてがチャネル表面のキャリアの誘起に関与するとすれば、誘起されるキャリアの面密度nは電気素量をqとしてn=εE/qになることは静電気学より明らかである。上式に実際の数値を入れてみると、垂直電界の強さの上限は電界放出で決まり、その値を108V/cm, ゲートとチャネルの間の空間の比誘電率を1とすれば誘起されるキャリアの面密度は高々5×1013/cm2であり、これが誘起キャリア面密度の上限となる。

ここでゲートによるチャネル電流の導通、遮断の動作を行う場合を考えてみる、チャネルが導通状態での誘起キャリア密度は実用的には前記上限値よりは一桁小さい値を想定するのが妥当であろうから、チャネルに面密度1012/cm2の伝導電子を誘起してチャネルを導通状態にするとし、ゲートに電圧を印加していない遮断状態でチャネルに残存しているキャリア面密度は導通状態のキャリア密度の1%以下、即ち1010/cm2以下と仮定する。熱平衡での半導体薄膜中の伝導電子密度を1015/cm3とすれば、遮断状態での伝導電子面密度を1010/cm2とするためには半導体薄膜の厚さを0.1μmとする必要があり、 更に垂直電界の強さも107V/cm以下とすると、この強さのゲート電界をゲート電圧10Vで発生させるためにはゲートとチャネルの間隔を10nmにしなければならず、当時の技術では実現困難であったと推測される。

このように実用的な絶縁ゲート型電界効果デバイスの実現には技術的問題が多々あったが、厚さ0.1μm以下の良質の半導体薄膜を実現する問題は良質の単結晶が得られているゲルマニュームやシリコンの表面反転層を使用することにより解決できるので、それを用いて現象観察のための原理的実験をしてみるとゲート電界により誘起された電子や正孔の多くが半導体表面に存在するキャリアの捕獲中心により捕獲されて動かなくなり、チャネル導電率のゲート電界による変調に寄与せず、従ってソース・ドレイン間に流れる電流に対する電界効果は上記の静電気学的予測よりもはるかに小さく、したがって電界効果を使用して実用的な電気信号の増幅素子の実現には半導体薄膜表面のキャリア比較中心の低減という新たな克服すべき問題があったことが報告されている。 即ち上記仮定のうち半導体薄膜に垂直な電界の一部は反転層を形成するために使用されるが、強反転の状態ではその割合はあまり大きくなく、また理論的に予測できる。しかし自然酸化膜に覆われているような半導体薄膜の場合、表面には1013/cm2程度の面密度の捕獲中心が存在する。1013/cm2程度の面密度は半導体表面に誘起できる電子や正孔の面密度の上限と同程度であるので、この影響を除去することが実用的な電界効果素子を作成する上での必要条件になることが明らかになった。

結晶内の電子状態を考える上で周期的境界条件を仮定すると表面の存在を無視することになるが、表面の存在により禁制帯内に表面に局在したエネルギー準位が発生し従ってキャリア捕獲中心として機能することは既に1932年にI. Tammにより理論的に予測されていた。しかしこれはいわば清浄表面に想定されるような真性の表面準位であって、その面密度はボンドモデルで容易に推測できるように表面でのダングリングボンド即ち不対電子の面密度に対応し1015/cm2の程度である。自然酸化膜で覆われた半導体表面で観測されるキャリア捕獲中心密度は前記の如く1013/cm2程度であるので、ボンドモデルで考えれば表面の半導体原子のダングリングボンド即ち不対電子となり得る電子の大部分は酸素と結合するなどして不対電子ではなくなり、数%の表面原子が結合欠陥としてダングリングボンドを有している状態と考えられる。従って真性の表面準位と区別するため異なる物資の界面に局在したエネルギー準位を界面準位と称している。

シリコン結晶の表面が自然酸化膜で覆われた状態では結合欠陥の面密度は1013/cm2程度であるが、高温酸化でシリコン二酸化膜(SiO2膜)を形成すると界面準位密度を1010/cm2 程度に小さくすることができる。その理由はシリコン表面に高温酸化で形成したシリコン二酸化膜(SiO2膜)の構造は無定形であってシリコン結晶表面に多少の歪を伴ってもシリコン二酸化膜(SiO2膜)が成長し得る構造であり、且つ高温酸化時には酸素ないしは酸素を含む反応基が既に形成されたシリコン二酸化膜(SiO2膜)を通して界面に到達して、新たにシリコン二酸化膜(SiO2膜)を形成するために結合欠陥が少なくなるからである。

界面準位密度が1010/cm2 程度であれば表面反転層を使用したときには厚さ100nmのゲート絶縁物を使用してもチャネル電流の流れ初めからゲート電圧を10V程度高くすることにより面密度1011/cm2程度のキャリアが誘起できるので実用的な電界効果素子にすることができることになる。

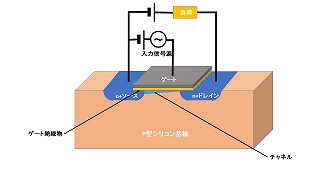

現在シリコン大規模集積回路の主たる構成要素であるシリコンMOS電界効果トランジスタの構造をp型シリコン基板上にn型の反転層を形成してチャネルとする場合について概念的に示すと図2の如くであるが、絶縁ゲート型電界効果トランジスタのこのような発展の経緯をみると基本的着想から実用的なデバイスの実現までに30年の歳月が流れていることがわかる。

図2.nチャネルシリコンMOS電界効果トランジスタの構造概念図

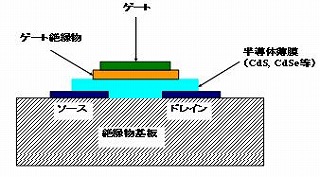

因みにシリコンMOS電界効果トランジスタの外観はLilienfeldの特許のデバイス図面とかなり異なるようにみえるが1961年にP.K. WeimerがIRE-AIEE Solid State Device Research Conferenceで発表した”An Evaporated Thin-Film Triode”(後にThin-Film Transistorと称されている)の構造を概念的に図3に示すように図4に示したLilienfeld の特許図面に記載されているデバイスの構造に近い構造となっている。

図3.薄膜トランジスタの構造概念図

図4.Lilienfeldの特許(US1,900,018)図面

これ等の絶縁ゲート型電界効果トランジスタの研究・開発において、Lilienfeld の着想が如何に温故知新の対象になったか、当該研究・開発の当事者に確かめたわけではないので不明であるが、歴史的な経緯及びLilienfeldの特許が多数の米国特許、欧州特許、国際特許で引用されている事実をみれば温故知新の有用さを示す一例といえると思われる。30年の過去が「古」にあたるか否か異見もあるであろうが、この場合その30年間は電子デバイスとしては真空管の全盛時代であったので心情的には「古」とみなしてよいのではないかと考えている。

(東京大学名誉教授、クラス1954)

ご無沙汰お許し下さい。小生の仲間〈s25卒)では多分先生のお話に興もつのは1.5人くらいでしょう。同窓会に出てくる人数も一桁です。NTTで頑張った前田君も昨年逝去。世は青のLEDの季節で、個人的には中村さんの不徳義に憤慨しておりますものの、照明の分野での展開は見事です。思うにわが同窓は、半導体にあまり興味をもたかったのではないか。電気材料の分野に関心が集中してなかったのではないか。日亜さんは小さい会社でしたが先代の社長さんは、素材の物性に敏感でした。わが電気系にも、素材物性とでも名付ける科があった方がよかったのではないか等考えつつありがたく読ませていただきました。

コメント by 相賀頌一郎 — 2014年11月10日 @ 10:27