核融合研究開発50年 -プラズマからごみを排出するダイバータ磁場の発明- /狐崎晶雄

1.はじめに

「温故知新」に書くにはまだ若すぎると思う一方、75歳は充分資格ありとも思ったりしています。筆者は52年前の修士1年から関口研でプラズマ・核融合の研究を開始し、博士課程卒業後は日本原子力研究所で核融合炉を目指した研究開発を推進してきました。1987年以降は研究最前線から離れ、ITER計画の立ち上げと推進に尽力してきました。この小文では筆者が世界に先駆けて研究してきた「トカマク装置のダイバータ磁場」(プラズマから不純物を除去する特殊な磁場)の歴史を書いてみようと思います。

「温故知新」に書くにはまだ若すぎると思う一方、75歳は充分資格ありとも思ったりしています。筆者は52年前の修士1年から関口研でプラズマ・核融合の研究を開始し、博士課程卒業後は日本原子力研究所で核融合炉を目指した研究開発を推進してきました。1987年以降は研究最前線から離れ、ITER計画の立ち上げと推進に尽力してきました。この小文では筆者が世界に先駆けて研究してきた「トカマク装置のダイバータ磁場」(プラズマから不純物を除去する特殊な磁場)の歴史を書いてみようと思います。

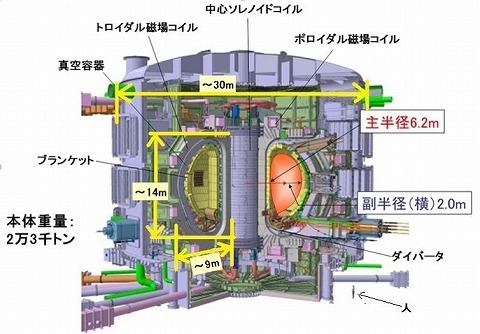

最近、報道記事が少ないのですが、核融合の研究開発は着実に進んでいます。初めて本格的に実燃料の重水素(D)と三重水素(T)を使う国際熱核融合実験炉(ITER、イーター、図1)の建設が日米EU露中韓印の7極(EUは国ではないので「極、Party」を使用)の国際協力で南フランスで進められています。2025年に運転開始予定で、プラズマ加熱法や制御方法などを開発して、熱出力30-50万kWを出す設計です[1][2]。

図1 ITER(国際熱核融合実験炉)

中央のD形断面のドーナツが体積800 ![]() のプラズマ

のプラズマ

30~50万kWの熱出力 ITERにもダイバータを採用

南フランスで世界7極(日米EU露中韓印)の国際協力で建設中

約2兆円!

ITERはソ連発祥のトカマクという磁場形式(電気電子工学科では「磁界」でしたが、核融合の分野で使っている「磁場」で書きます)ですが、1980年代にダイバータという特殊な磁場をつけなければプラズマを加熱しても核融合反応に必要な温度にすることがでないことが判明しました。そのダイバータをつけたトカマク装置は筆者等が1972年に設計開始し、1974年に実験開始した日本原子力研究所(原研、げんけん[注1] )のJFT-2a(別名DIVA)が世界で最初です。

旧原研の核融合部門は新組織で量子科学技術研究開発機構(QST)那珂核融合研究所になりました。

2.トカマク型磁場

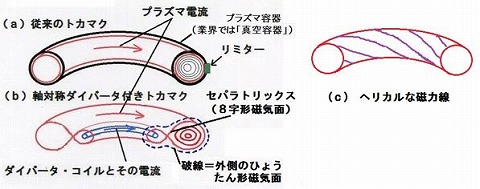

高温プラズマの構成粒子であるイオンも電子も磁力線に朝顔の弦のように巻きついて運動する特性を持っています[注2]。この性質を使って、磁力線で超高温プラズマをある空間領域から外部に出ないように閉じ込めるため、世界でありとあらゆる磁場の形式が実験されました。それらの磁場の中で1950年代にソ連で発明されたトカマク型(トカ=電流、マク=磁場+箱)の磁場形式が最良ということが1980年代以降の世界の共通理解です。この磁場形式は、上から見ると円形(軸対称)のドーナツ型のプラズマの中に大きな電流を流して、プラズマの初期加熱(電流でのジュール加熱)とプラズマ閉じ込めとの両方の役に立てます。ドーナツに沿った強力なトロイダル磁場とプラズマ電流によってできるポロイダル磁場の合成で、図2(c) に示すような、朝顔のつるのようにドーナツの表面上を何周もする磁力線が出来ます。多数の磁力線は図2(a) の右の円形断面のように、ドーナツの中心から外側に向かって長ネギの葉のように重なった無数の磁気面を作ります。

図2 (a)トカマク磁場 (b)ダイバータ付きトカマク磁場

(c) ヘリカルな磁力線

原子から電子がとれたあとに(電離して)残った正電荷を持つ粒子をイオンと呼びます。水素同位体の場合、イオンは原子核だけです。水素以外では電子が2個以上あるので、イオンでも(電離しても)電子が残り、イオン=原子核+電子である場合があります。なお、水溶液の中のイオンと言葉は同じですが、違うものです。(水溶液中の水素イオンは、孤立した陽子ではありません)

3.リミターが不純物のもと

磁気面は相当ひろい領域にできるので、もしも何も邪魔もの(構造物)がなければ広い範囲にプラズマが出来てしまいます。実際には超高真空にしたドーナツ型の中空容器(プラズマ容器)の中だけにプラズマが出来ますが、そのままだと容器の内面のどこか一部分にプラズマの熱が伝わって容器が融けてしまいます。そこで1970年代までは、図2(a) の右端に書き込んだように容器の内壁にモリブデンなど高融点金属で出来た「リミター」というブロックを置いて、プラズマが出来る範囲を決めていました。リミターは何万度と言う高温のプラズマと直接触れていますから、溶融しなくても表面の高温部分の金属の昇華圧は高く、リミターの成分がプラズマの中に混入しますし、表面が融ければ大量の不純物がプラズマの中に混入します。

4.微量でも不純物は大問題

必要なプラズマは水素同位体のプラズマで、イオン1個と電子1個の対が多数集まったものです。これ以外のものは不純物で、核融合反応にとって邪魔者です。(a) ある条件のもとで閉じ込め可能なD、Tイオンや電子の数は決まっていると考えられますが、そこに不純物が入ると1個の原子核が多数の電子をもっているので、多数のD、Tイオンが(モリブデン:原子番号=陽子数=42、の場合、全部の電子がはがれたら42個も)追い出されてしまうことになります。(b) 原子核に電子が付いていなければ起こらない補足電子のレベル遷移による電磁波放射が、電子がまだ残っている不純物原子からは激しく起こり、プラズマの熱が電磁波放射で放出されてしまいます。 (c) 粒子同士の衝突による熱伝導(による熱損失)に関しても不純物は大きな悪影響を及ぼします。不純物は簡単に考えただけで、上記の(a) ~(c) の3種の悪影響を与えます。いま建設中のITERはプラズマ体積が800 ![]() 、プラズマの質量0.3g程度ですが、この大きなプラズマに容器内面から不純物が0.1g混入したら、もう温度が上がらずアウトです。いかに不純物低減が大事かが分かると思います。

、プラズマの質量0.3g程度ですが、この大きなプラズマに容器内面から不純物が0.1g混入したら、もう温度が上がらずアウトです。いかに不純物低減が大事かが分かると思います。

5.ダイバータ磁気面

ドーナツに沿った電流が流れているプラズマと並行に図2(b) のようにコイルを設置してプラズマ電流と同じ向きの電流を流すと、(ドーナツ中心の垂直線を含む断面と磁力線の交差図で)プラズマとコイルの両方を8の字形に周る磁力線ができます。8の字形の磁気面(セパラトリクス磁気面、あるいは単にセパラトリックス)の内側では、プラズマあるいはコイルを中心とした同心円形の磁気面、セパラトリクスの外側ではプラズマとコイルの両方をめぐるひょうたん形の磁気面ができます。外部から入ってきた不純物原子は電離され、ひょうたん形の磁力線に巻きついて、プラズマの閉じ込め領域には入らず、容器の壁の方にダイバート(進路をそらす)されてしまいます。このダイバータ磁場によって不純物はプラズマの閉じ込め領域には入れなくなります。それだけでなく、一旦プラズマの中に混入した不純物もダイバータ磁場で引き出されてコイルの方に排気されます。ダイバータ磁場をつけると、不純物の原因であるリミターが不要になり、プラズマの閉じ込め領域の大きさや形を磁場だけで決める(制御する)ことが可能になります。

6.電気工学科関口忠教授研究室での実験研究(筆者の大学院の研究)

筆者は関口研ではレーザーを使って閉じ込め用のカスプ磁場の中心部でいきなり高温プラズマを作る実験をしましたが、こうすると純度の高い水素(重水素)プラズマで実験することができました。このプロジェクトは、5年先輩の廣澤春任氏、1年先輩の谷本充司氏に続いて3人目の筆者でようやくプラズマ実験が可能になった難しい実験で、D3の2月の実験結果でぎりぎり博士論文を完成。わずか10点くらいしかなかったデータから、えいやっと(関口先生の口癖。世界のだれもやったことのない最先端の研究では、いくら慎重でも最後は決断しかありません)閉じ込め特性の式を作って出しました[3]。こんな難しい実験はだれも追試する人なんかいないだろうと思っていたら、なんと米国で数年後に全く違う方法でカスプ磁場の特性を実験した論文が出ました。その結果は筆者の「えいやっ」の結果と同じ。なんという幸運かと驚きましたし、筆者への特に外国の研究者たちからの信用が得られたと思います。

なお、関口研から旧原研の核融合に就職した人には1977年博士卒の辻博史氏と1980年博士卒の芳野隆治氏がいます。辻さんは超伝導コイルの開発を先頭に立って進めていましたが、残念なことにがんでこれからというときに逝去されました。ITERの大きな超伝導コイルは辻さんの成果がなければ作れなかったものです。芳野さんはJT-60でディスラプション(トカマクのプラズマが突然消滅してしまう現象。プラズマ容器などはこの現象による強大な電磁力に耐えられるように設計します)の研究などで成果を上げた後、ITERの計画調整ユニット・リーダとして建設現場で大活躍しました。また、DIII計画(後記)でダイバータに関する研究を中心に多くの成果を出した嶋田道也氏は物理工学科卒ですが、関口先生に指導をお願いして学位(論文博士)をいただきました。嶋田氏はITERの物理ユニット・リーダを長く務め、物理の面からITERを今の形に導きました。

7.世界最初のダイバータ付きトカマク装置 JFT-2a

ダイバータというアイデア自体は筆者たちのJFT-2aグループの発案ではなく、1972年にはすでに外国のいくつかの実験装置でJFT-2aとは違う形式のダイバータの研究が始まりつつありました。が、不純物低減の効果を確認した実験はまだありませんでしたし、図2(b) のような、トカマク型の軸対称性を壊さないようなダイバータ磁場は世界にまだありませんでした[注3]。最近のロシア人のITER関連の発表でも、世界で最初のダイバータ付きトカマクはJFT-2aであると図で示して、われわれが世界最初であることを認めています[注4]。

ソ連にはT-12という主半径36cmのテーブルトップ大のダイバータ付き小型トカマクがあったことが最近調べて分かりましたが、その実験成果の発表は存在しません。2つのX点(double null)のpoloidal divertor で、single null のJFT-2aとは違う形式です。(2aの設計・実験当時はT-12の存在自体がまだソ連以外には伝わっていませんでした)また、英国のDITEというトカマク装置にはバンドル・ダイバータが付いていましたが、それは上から見て円形(軸対称)の磁力線の一部分を外側に引き出したもので、軸対称性を壊した形式です。バンドル・ダイバータはDITEだけで、その後の発展はありませんでした。この小文ではトカマクの特徴である軸対称性を壊さないダイバータだけを取り上げました。

すでにダイバータというアイデアがあって、いくつか試行もされていたという状況は、1903年のライト兄弟の初飛行に似ていると思います。JFT-2aは複葉機での初飛行に、DIIIでのオープン・ダイバータは最初の単葉機に相当するでしょう。

1972年4月に筆者が原研に入った時に筆者ら4人のJFT-2aを設計する新しいグループが出来ました。それまでの世界のトカマク装置はプラズマの断面が円形をしていましたが、2aは非円形断面のトカマクにすることに決まっていました。当時はプラズマの断面形状は、分厚い銅のブロック(シェル、shell と言います)の形状で決めることしかできず、断面形状のパラメータを変えながらデータを取ることはできません。それでは実験としては面白くないので、不純物を低減するダイバータ磁場をつけることを提案しました。ダイバータ付きのプラズマの検討・設計は当然、筆者が担当することになりました。えらいことになったと思いましたが、世界で最初のダイバータ付きトカマク装置を設計・建設できる喜びのほうが大きく、元気いっぱい設計に取り掛かりました[4]。 原研の大型計算機センターには確かFACOM230。今の安いノートパソコンのほうが高性能です。まだプロッターがなく、家内(元猪瀬研職員)に毎日プロットしてもらっていました。(やはり温故知新にふさわしい世代であることを自覚しました)このJFT-2a設計のために作ったソフトはアップグレードしてJT-60のダイバータの設計にも使われました。

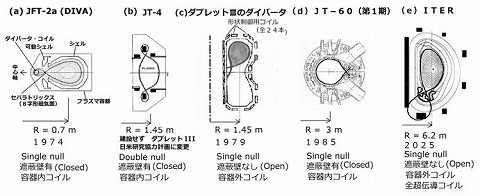

図3 筆者が関与したダイバータ付きトカマク装置

JFT-2aは世界最初のダイバータ付きトカマク。

JT-4とダブレットⅢ日米研究協力は

筆者がグループリーダとして進めた計画。

図3(a) がJFT-2aの断面図です。プラズマのドーナツは外側に膨らもうとしている一方、同じ方向の2つの電流は引き合うので、ダイバータ・コイルを内側に設置することは極く自然なことで、この形状を「発明した」という意識はありませんでした。本原稿の副題に「発明」と書きましたが、今になってみれば確かに発明だったなというところです。この発明は筆者だけではなく、2aグループの当初メンバー4人の合作です。(筆者以外の3人はすでに現世を卒業しています)1973年度に建設予算3億円がとれるという幸運に恵まれました。しかし建設中にヨーロッパの学会で、2aのようなダイバータ磁場は作れるはずがないと言う理論の論文がいくつか出ました。そのひとつは、もしそんな磁場ができたらプラズマ電流が8字形セパラトリックスのX点を流れるだろうから、というもっともそうな理由でした。われわれは本当に心配して、もしダイバータ形状ができなかったら、ここに補助コイルを巻いてみるなど7段階くらいの対処策フローチャートを準備していました。もしダイバータができなかったら、3億円もの建設費が無駄になってしまいます。筆者も装置が完成に近づくとさすがに心配になってきて、夜もよく眠れませんでした。運転初日、数時間の装置の試験の後、はじめてダイバータ・コイルも使ってプラズマを作ってみたのですが、筆者が担当していた磁気プローブの計測でダイバータ形状が出来たことがすぐに分かりました。筆者は安堵して大喜びしましたが、今思うと喜んだのは筆者だけで、グループのみなさんは半信半疑だったようです。「きつねさんはああ言っているけれど、本当にダイバータができたのだろうか」と。

8.世界のダイバータ付きトカマク装置

世界で2番目のダイバータ付きトカマクは1978年運転開始の米国のPDX装置(実験可能になったのは1980年だと書いてある論文があります)、次は1980年のドイツのASDEX装置です。2台ともJFT-2aの成功を見てから本格的に進めた計画で、PDXはプラズマの4隅(内側上下、外側上下)にダイバータ・コイルを設置、ASDEXは円形断面のプラズマの上下にダイバータ・コイルを設置しています。

筆者はJFT-2aでダイバータ形状が出来たのを見て、もうこれでJFT-2aの最初の大きな役目は終わったと思いました。そして、もっと大きな装置で、もっと高温のプラズマでダイバータの実験をするために次段階の実験装置「JT-4計画」を提案しました。図3(b) は筆者がグループリーダとして設計を進めたJT-4で、D形断面のプラズマの上下にセパラトリックスを設けました[5]。しかし、1978年にJT-4の建設は断念して、代わりに日米研究協力計画として米国のダブレットⅢ装置で実験することになりました。

9.ダブレットⅢによる日米研究協力

ダブレットⅢ装置(DIII )は米国サンディエゴのGA社(General Atomics) で大河千弘氏(東大理学部物理学科卒業後長く米国で活躍)等が1975年頃から実験をしていた装置です。当時、日米間の貿易で日本が儲けすぎているということで、日本から資金を出してエネルギー関係の研究協力をしようという話が政治的に進みました。その実体がDIII で、日本から装置の増強改造費と運転費として70M$(5年間の2年目に交換レートが変動制に変わって約165億円)を出して5年間(1979-1984)の研究協力をすることになりました。

この研究協力では、日本の実験チーム(原研チーム)と米国の実験チーム(GAチーム)が一週間交代で実験装置を使って研究を進めました。DIIIは、もともと縦に長いB形(ダブレット形)の実験を目的とした装置で、日本チームはその上側だけでD形断面のプラズマで実験をすることにしました。また、DIIIの形状制御コイルの結線を変更すればダイバータ形状も作れることに気づいて渡米前に実験の準備をしていました。図3(c) のように、プラズマ容器内にコイルなしでプラズマ領域とダイバータ領域を区切る遮蔽壁もない「オープン・ダイバータ」です。将来の核融合炉に適した形式です。世界で初めてのオープン・ダイバータも筆者が考案して、われわれが世界で最初に実験したことになります。現在建設中のITERにもこのオープン・ダイバータの改良型を使っています。DIII 研究協力の5年間には、上記のほかにも数々の世界最初の発見を行いましたし、5年間の最後の1984年にはプラズマ特性の当時の世界最高値も出しました[6]。

10.JT-60以降のダイバータ

JFT-2aの成果を見て、設計中だったJT-60(臨界プラズマ条件を目標とした原研の大型核融合実験装置)にもダイバータをつけることにしました。JT-60のダイバータは図3(d)のようにドーナツの外側でした。ほかの大型トカマク装置では容器の内面がプラズマで洗浄されて良いプラズマが出来るまで半年以上必要でしたが、JT-60ではダイバータのおかげで運転開始後すぐに実験に使えるプラズマが出来ました。JT-60の初期運転の様子を見て、運転開始後良いプラズマが出来なくて苦戦していたEUのJET装置はダイバータをつけるために改造しました。JT-60は第1期の研究終了後、容器外コイルでオープン・ダイバータの付いた大きなD形断面のプラズマ(JT-60U)に改造しました。さらにその後JT-60はコイルをすべて超伝導にしたJT-60SAに改造を進めています。JT-60SAはJT-4と同じようにD形断面の上下にダイバータという設計です。

11.Hモード(高閉じ込めモード)

ダイバータの本当の威力が出てきたのは、加熱パワーが大きくなって、プラズマの温度が数千万度以上になってからでした。ダイバータなしのトカマクで加熱パワーを大きくすると不純物が増えるなどの原因で温度を上げることが出来ませんでした。しかし、ダイバータ付きのトカマクならば上手に制御すれば大出力の加熱を行った時に特性のいい閉じ込めモードが出来て、高温のプラズマが得られます。それは1982年にASDEXから発表された「Hモード(高閉じ込めモード)」です。われわれもDIIIでそれらしい現象にすでに気づいていましたが、先を越されました。その後は、Hモードでなければ、すなわちダイバータ付きでなければ高温プラズマの実験ができないという状況になり、当然、図3(e) のようにITERにもダイバータを取り入れました。

おわりに

筆者が世界最初の設計・実験をしたダイバータがITERにまで役立っていることは研究者冥利に尽きることです。ダイバータがなかったらトカマク型装置でもいまほど良いプラズマは得られず、ITER計画も生まれていなかったでしょう。ITERは成功すると期待していますが、そのベースとなるものはソ連発のトカマク形式と日本発のダイバータ磁場だと思っています。将来、核融合炉が世界のエネルギー源として利用されるときにも、きっとダイバータが使われているでしょう。

電気電子の卒業生としては珍しい分野に進みましたが、ちゃんと核融合の進展に寄与できたことをご報告し、みなさまに今後もあたたかく核融合を見守り、応援していただけるようにお願いして筆をおくことにします。読んでいただいてありがとうございました。

この原稿を書くように勧めてくださり、助言をしていただいた桂井誠名誉教授に感謝します。また貴重なコメントをいただいた原研就職時以来の親友である松田慎三郎氏(元原研核融合担当理事、京大電子S42卒)に感謝します。

(クラス1967)

参考文献

[1] 狐崎晶雄、吉川庄一 「新・核融合への挑戦」講談社ブルーバックスB1404(2003)

[2] http://fusionpower.karou.jp/ (この原稿の増補バージョンも載せました)

[3] A.Kitsunezaki, M.Tanimoto, T.Sekiguchi ‘Cusp confinement of high-beta plasmas produced by a laser pulse from a freely-falling deuterium ice pellet’ Phys of Fluids Vol.17 p.1895, 1974

[4] A.Kitsunezaki, H.Maeda, Y.Shimomura, M.Yoshikawa ‘Design of a tokamak device with an axisymmetric divertor (DIVA) ‘ 3rd International Symposium on Toroidal Plasma Cinfinement’, 26 Mar 1973, Garching, Germany (JFT-2aの設計)

[5] A.Kitsunezaki, S.Seki, R.Saito, T.Matsuda, H.Yokomizo, M.Yoshikawa ‘JT-4 Project’ International Symposium on Plasma Wall Interaction, October 18-22, 1976, Julich, Germany (JT-4計画)

[6] A.Kitsunezaki, et.al ‘High Pressure Plasma with High Power NBI Heating in Doublet III’ 10th IAEA International Conference on Controlled Nuclear Fusion and Plasma Physics, September 1984, London, UK (DⅢの成果のひとつ。この後数年間、世界最高値 = 核融合炉のプラズマの温度、密度、熱流出時定数の必要条件を示すローソン図で、臨界プラズマ条件のカーブに一番近いデータ)

狐崎先生

はじめまして、1984年電子卒、1986年大越・菊池研修了の福島徹と申します。企業に入社し、ながらく光ファイバ通信の専門分野で活動しておりましたが、8年ほど前から高温超電導線材の製品化を担当し、ただ今北米の現地法人でパイロット生産を行っています。核融合炉の次世代版は、この新しい高温超電導コイルを用いて、格段に小型化でき、実用化が近づくであろうとの期待をもって取り組んでいます。学生時代には、大越先生と菊池先生にご指導いただく傍ら、桂井先生にもお話しする機会がありました。まさか私自身が核融合の分野に関わりを持つとは思いもよらなかったのですが、先輩方の貴重な成果とご努力を、是非ともこれからの世の中で実用化に結び付けたいと存じます。わが社の線材がその一助として貢献できればと願う次第です。

今後とも、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

コメント by 福島 徹 — 2019年9月26日 @ 23:26

福島様 コメントありがとうございます。超伝導は核融合炉に欠かせないものです。原稿にも書いた関口研卒の辻博史さんが大型超伝導コイルの進展に大きな功績を残しましが、彼は「超伝導は核融合を作るために神が与えてくれたものだ。」と言ってました。いまは液体ヘリウム(4K)が必要ですが、液体窒素(77K)で使える高温超電導ができれば核融合炉は大幅に作りやすい、使いやすいものになります。常温超伝導ならばなおさらです。福島様の研究に大いに期待したいと思います。 狐崎

コメント by 狐崎晶雄 — 2019年9月27日 @ 13:25

狐崎先生

お返事いただき恐縮です。

本サイトにしばらくアクセスしていなかったので、御礼申し上げるのが遅くなりました。すみませんでした。

イットリウム・バリウム・銅酸化物系の高温超電導線材の量産化をめざしています。先生のコメントに勇気と元気をいただきまして、活動を続けることにいたします。

ありがとうございました。

福島

コメント by 福島徹 — 2019年10月31日 @ 06:05