3号電探/矢部五郎

昭和18年10月から3学年になるので、今まで怠けていた勉強をしっかりやろうと思っていら、勤労動員 とかで、恵比寿(中目黒)の海軍技術研究所に行くことになった。(正直言って、何をするのか、まったく理解不足で始まった。)

仲間は、平野忠男、細島博文、三上一郎、吉名真、吉野淳一と僕である。何も分からずに行くと、平野君 と三上君及び吉野君は岡村先生の研究室、外の3名は新川浩技師の研究室に配属された。

しかし、新川技師は忙しくて、指導できないので、砧の日本放送協会技術研究所に転属された。転属が決 まるまで、電探取扱説明書を勉強したり、ドライバー1本で3号卓上電語器の修理をして時間つぶしをしたり 、雑用を手伝ったりしたが、ほとんど、仕事はなかった。雑用とは3号1型電波探信儀(フィリピンで捕獲した米国のレーダーのコピーで高角砲の照準用)の部品を川崎の富士電機の工場から茅ヶ崎の砲台まで運搬する仕事であった。その後は3号1型の試運転を約1週間見学した。毎日、牛乳(燃料が不足して都会に輸送できないので、茅ヶ崎では牛乳が余って困っていた。)をがぶ飲みして、終日、試運転の見学、そして夜はブリッジの手ほどきを受ける生活であった。

試運転が終了して恵比寿に戻ったら、日本放送協会の技術研究所で城見技師の指導を受けることが決まっていた。砧の研究所に出勤すると、受像機研究部に所属するので、高柳健次郎部長に着任の挨拶をした。したがって、我々3名はテレビで有名な高柳氏の弟子になったことになる。

受像機研究部で研究する電探の技術は、ブラウン管を使った表示装置(モニター)である。電気の学生といっても、1年半しか勉強していないのだから、先ずビデオアンプの回路から勉強しないと、何も分からない。それで、しばらく、図書室に籠もって参考書を読むことにした。

しばらくして、城見技師からK装置の表示装置を設計、製作することを命じられた。このことはK―装置に記載した。

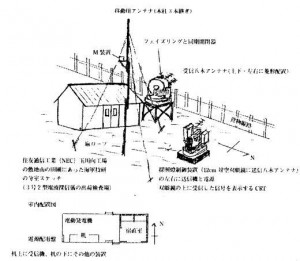

12月ごろになって、矢部だけが住友通信工業(日本電気)の玉川向工場にある海軍技術研究所の出張所(小さなプレハブ小屋、現在のNEC技術学校がある場所)に転属になった。そこで、3号2型電波探信儀の出荷検査を手伝うことになった。3号2型はシンガポールで分捕った英国のSLC(サーチライトコントロール)をデッドコピーしたものである。これを25台まとめて生産した。

佐藤博検査課長(戦後は東洋通信機の社長)の下で雑用をしながら装置の出荷検査を手伝いながら作業を見学していた。忘年会の夜は出張所の宿直をする社員がいないので、代理することになった。小屋の和室で寝ていると、小屋のすぐ隣にある線路を走る貨物列車の揺れで目が覚めるが、昼間の疲れでなんとか熟睡した。毎日夕食を工員宿舎でご馳走になるが、帰るのは東横線工業都市駅(今はない、新丸子と元住吉の中間にあった。東横線の武蔵小杉駅はなかった)から終電車で渋谷に出て山手線で巣鴨の自宅に戻ると12時になり、軽く夜食を食べて寝て、朝は6時に起きて、8時までに玉川向工場の南側の田圃にある小屋に出勤するのが日課になった。幸いに社員と違って、海軍からの派遣者だから工場のタイムレコーダーに関係しないので、社員より30分遅くても作業開始時に間に合うので助かった。

作業は先ず、蓄電池の運搬から始まり、1号機の各装置を相互に接続するケーブルにコネクターをハンダ着けすることを手伝った。装置を机に並べて、真空管を挿すと準備完了する。出荷前の検査とは、受信機の調整である。200MHzの受信機の周波数変換は、空中線からの入力を5極のエーコンチューブ(小型の真空管UN-954)で3極のエーコンチューブ(UN-955)で局部発振した信号と混合する方式であった。ところが、この同調回路の立体的構造が微妙で感度を上げると発振を起こし、発振を抑えると感度が低くなる。設計の技術者がハンダ鏝を振り回して、切ったり、つないだりして、調整したが、予期する受信性能が出ない。

毎日、この繰り返しで3週間ぐらい過ぎ、やっと、どうにか送受信の総合運転ができるようになったのは昭和19年も年末に近いころであった。

総合試運転には、探照灯と管制装置(12サンチ高角双眼鏡で敵を追尾する装置)を連動させる電動発電機を運転しなければならない。これらを運転すると、小屋は騒音で満たされる。そして、3本継ぎのアンテナ柱の中程にある腕木に載せたM装置(味方識別装置、送信機からのパルス電波を受けて、一定時聞遅れた同じ周波数のパルスを発信する装置)からの戻り電波が受信できるかどうかを検査する仕事である。

アンテナ柱は木柱を3本つないだ移動用の電離層観測用アンテナ柱で、支線は鋼線ではなくマニラロープでゆるく張ってある。したがって、柱はぐらぐら揺れているので、M装置を滑車で吊り上げると同調が狂ってしまう。それを吊り上げてから足場釘を頼りに電柱を昇り、レーシーバーを耳に当てて、同調ダイアルを調節する。胴綱(安全ベルト)もない危険な作業で、片腕はしっかり電柱を抱えていなければならないから、操作はすべて片手で行う離れ技が必要であった。12月末の寒い夜に高い電柱でこの作業を行っていたら風邪をひいて発熱したが、電波研究部総員集合が命令されたので、無理して31日に伊藤庸二電波研究部長(大正13年卒)の年末訓示(論語の話)を恵比寿で聞いて帰宅した。翌日(昭和19年元旦)起きられず、顔の右半分が神経痛で、雑煮も食べられなくなった。幸いかかりつけの医者が元旦にも拘わらず往診に来てくれて、モルヒネ注射で、やっと口が動くようになった。この後遺症は60年後の今でも僅かに残っている。

貴重な新年の休日も病気回復に使って、4日からまた終電車帰宅を再開した。しかし、我が国の通信機工業としては最初の射撃用電探25台の量産は画期的な冒険で、最初の1台すら完成していなかった。

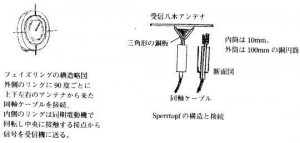

3号2型は4組の指向性八木アンテナをフェイズリングで合成した信号を受信機に入れ、出力をフェイズリングと同期してブラウン管の垂直水平軸に入れ、中心スポットを上下左右に表示する装置であった。八木アンテナの受信ロッドのインピーダンス整合するような位置に2本の同軸ケーブルを接続し、外部導体を三角形に結合して平行にし、スペルトップフ(Sperrtopf)で1本の同軸ケーブルに変換してフェイズリングの入力端子に入れる。

このような装置は複雑でコストも高いので、フェイズリングを廃止して機械的接点を使う改良設計(日立・戸塚工場)が同時に進められていた。

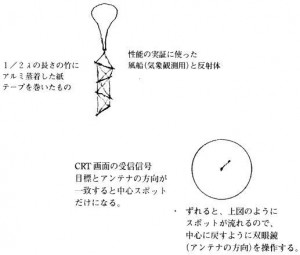

前述のように、受信機の調整が非常に難しく、設計課員が必死に調整するが、なかなか所期の性能が出なかった。2週間ぐらい苦労して、やっと受信機の調子がよくなると、反射体をぶら下げた風船を上げて追尾実験に移るが、距離1万メートルの敵機を捕捉して、探照灯を照射できなければ合格にならない。風船の場合は反射体が小さいから3千メートルぐらいまで追尾できれば合格という基準になっていた。しかし、最初は千メートルで分からなくなる。肉眼で見える距離の風船がレーダーで見つからないのだから、話にならない。

あれもだめ、これもだめ、と試行錯誤を繰り返しているのを見学していた僕には、一つの解決策が浮んだ。それで、疲れて困っている社員に代わって、双眼鏡(送信機及び送信アンテナと一体になっていて、受信アンテナを装着した探照灯と連動する)の操作を行うことを提案し、許されて、操作ハンドルを握った。見事、解決策(雑音を無視して、目標からの信号だけに注目する方法、雑音と信号の区別は経験による判断、経験法則は説明できる)は成功して3千メートルの追尾性能を実証する事ができた。万歳、これで行ける。検査課長も設計部長も大喜び。それからは、次から次に合格して、とうとう、2月末の納期を5日残して完成した。戦時中でなくても、新しい通信機が納期に間に合うことはなかったから、これは製造した工場も注文した海軍もびっ<りした大事件になった。

昭和19年2月末、僕の仕事はなくなったので砧に戻った。到底3月までに終わると思っていなかったので、あと1ヵ月の仕事が用意されていなかったが、城見技師から福岡に行けと言われた。九州の福岡かとびっくりして聞くと、国際電信電話㈱の研究所の分室が埼玉県の上福岡にあるから、そこの竹内彦太郎課長の仕事を手伝うことになった。池袋から東上線で上福岡に行き麦畑の中を歩いて、受信所のアンテナの下にある小さな研究室を訪問した。ここでは、アンテナをコンパクトにするためにFolded Yagiの指向性の研究を手伝うことになった。研究論文の抜き刷りを渡されて勉強しながら実験を手伝った。やはり帰りは終電車で、麦畑を走りながら隣の新河岸駅を発車する電車の音を聞いて慌てる毎晩であった。

昭和28年に日本でもテレビ放送が始まったが、使われたアンテナはすべてFoldedであったので、感慨無量で見ていた。恐らく、世界で初めてのFolded Yagiの実用化を昭和19年に我々は試みていたのではないだろうかと思う。しかし、今から考えると間が抜けていたと思うのは反射器、導波器も正直に折り曲げていたことである。

アンテナ研究の完成は見ないで、3月末に大学に戻った。

平和な現在からみると、僕の体験した学徒動員は、労働基準を無視した労働であった。朝8時から夜11時まで毎日、しかも、電柱の上の作業(墜落危険)や、バラックセットの送信機(感電危険)などであるが、幸いにも風邪による顔面神経痛だけで、無事に大学に戻ることができた。

電波兵器の検査を3ヵ月経験したことは、新米の海軍技術中尉として呉海軍工廠電気部外業工場に配属され、潜水艦の無線蟻装を担当したとき、熟練した工員などからも評価された。この時にイ号48潜水艦の橋本艦長とお会いして、電探整備を念入りに要望されたことは印象に残っている。同艦は原爆をテニヤンに輸送した巡洋艦インディアナポリスをその帰途に捕捉し撃沈する殊勲を立てたことは橋本艦長の手記(伊58潜帰投せり:戦記文庫)に詳しい。同艦長は潜水艦に電探を装備することを主張し、重視したことで有名である。

また、危険な作業を経験したことは、後に化学工場の現場で勤務する場合に労働安全衛生などのリスクについても理解できるようになった。

技術は科学を基礎にしているが、人の技能も必要なことを体験することができた。新技術の開発において、この経験は役に立ったと思う。

戦争最後の段階で、厚木と伊丹に秋水(液体燃料[ヒドラジン・過酸化水素]コロケット戦闘機)の配備が予定され、その誘導装置の工事が進められていた時期に、伊丹航空隊の設備工事を担当した。詳しい説明は何もなく現地工事の実務だけベテランの技術大尉から指導を受けたが、電探そのものは百も承知として準備をしていた。考えてみると、おかしな話で、呉の山の上に3号2型は1台あったが、3号1型を知っている技術士官は誰もいなかった。なんの抵抗もなく、この仕事を引き受けたが、潜水艦と水上特攻を担当中の僕が突然、伊丹に行けと言われたのは、勤労動員の経歴が関係したのかも知れない。

秋水誘導装置は2台の電探で味方の秋水戦闘機と敵B29爆撃機の高度と位置を時々刻々求め未来位置高度を計算し、敵を攻撃するために秋水が飛行する方向(方位角と目標高度)を操縦士に伝える装置である。当時の計算機はアナログ方式であったが、電探から送られたデータを計算することができた。秋水戦闘機は非常に高速で飛び航続時間も短いので、操縦士が敵を目視で捕らえて接近することは無理だから、地上から敵の飛行する方向と速度を測定して、操縦士に方向を指示する必要があった。

結局、伊丹に行く準備中に戦争が終わり、この仕事も幻になった。なお、厚木の秋水誘導装置については内田敦美君(第二工学部電気同期生)が浜名風(海軍技術浜名会編、1994年5月)の35ぺ一ジに述べている。

用途別分類

・警戒(長距離)用1号といい、1型、2型、3型(普及型)があった。1号3型を略して13号という。

・射撃用 2号という。2型(波長10cm、導波管を使う)が代表。略して22号という。

・高角射撃用3号という。1型、2型があった。

◆潜水艦の電探

13号(1.5m)と22号(10cm)があった。13号の旋回できる指向性アンテナは折り畳みができる2段の八木アンテナがあった。この旋回装置を操作する兵員が非常に苦労していたが改善策がなかった。22号のアンテナは導波管に接続されたラッパ状のもので導波管の途中にエボナイトを用いた半波長の水密装置があった。

◆潜水艦の逆探(敵のレーダー電波を探知する装置)

メートル波用とセンチ波用があった。受信アンテナはメートル波の固定用は通称羽子板というピンポンのラケット状の金網を2枚でダイポールの役割にしていた。潜航中は昇降短波牆(短波通信用)を流用して先端の周囲に折り畳みできる反射器(通称カンザシ)を付けたものが無指向性アンテナとして使われた。センチ波用 は携帯型でパラボラといった。

受信装置はメートル波用は真空管増幅器、センチ波用は鉱石検波器で直接レシーバー(イアホーン)で聞いた 。潜水艦の甲板にはパラボラとレシーバーを格納する耐圧水密の箱が取り付けられていた。