今、第二工学部を回顧するのは/尾上守夫

※本稿は「東京大學生産技術研究所 第2工学部記念誌編集委員会:未来に語り継ぐメッセージ、2012」より転載するものです。

1. まえがき

今年2012年は東京帝国大学に新しく第二工学部が誕生して七十周年にあたる。それを記念して、回顧の執筆を求められた。それに相応しい先輩の先生方が沢山おられるが、すでに物故された方も多い。それで私にお鉢が回ってきた。当時若輩だった私には荷が重いが、東大に第二工学部(二工)があったことさえご存知ない今の世代の方々に、第二工学部が今に持つ意味をお伝えしたいと思って、お引受けした。ただ内容はあくまで私のパーソナルな回顧であって、生研や東大のオフィシャルな立場とは関係ないことを予めお断りしておく。普通七十周年といえば、人でも組織でもその長年にわたる活動を祝うものである、しかし第二工学部は僅か十年余の短命の学部であった。しかしその記念は、この本をご覧になると判るように、夭折した子をいたむような、単なる追悼ではない、戦争に備えて作られた学部ではあるが、戦争中に卒業したのは終戦直前の第一回生約四百名のみである。残りの二千余名の卒業生とともに、それが戦後の復興に如何に寄与したかは、本書に収められた方々のメッセージからも明らかである。また閉学とともに人材の多くを引き継いで新たに発足した生産技術研究所(生研)は、二工建学のスピリットというべきものが満ちていて、今日までめざましい発展を遂げている。まさに剣を鋤にかえた天の配剤であって、われわれはそれを記念するのである。

昨年の東日本大震災と原発事故は、日本にとって第二の敗戦ともいうべき深刻な事態であった。被災された方々に心からお見舞い申し上げる。私はその年末に仙台の南で、津波のあとをみる機会があった。かつては殷賑をきわめた町並みが、すべて押し流されて、海まで目をさえぎるものがない一面の荒野に化していた。思うたびに胸が痛む。ただ私達の年代は戦争中に同じような光景を何度も目にしている。東京も高台に立てば、東京湾まで一面の焼け野原であった。東京だけでなく、全国の都市という都市が皆同じような光景であった。しかし二工の卒業生、生研の職員はいたずらに破壊の跡を嘆くことなく、眼を前にむけて復興に遭進したのである。それを支えたのが二工の教育であり、二工のスピリットであった。それは今われわれが直面している第二の敗戦後の復興にも、資する点が少くないと思われる。

2. 半世紀区切りの歴史

最近の日本の歴史は、ほぼ半世紀ごとに大変大きな変革を経験している。恐らくそれは個人の活動期問とほぼ同じく、また世代の交代によって、昔のことは忘れてしまうことに関係するのであろう。表1.はそれを示した簡単な年表である。

1853年にペリーの艦隊が浦賀に入港した。実はその前の五十年位前にも、ロシアの船が来たりということで、徳川の安定した時代がそろそろ終わりになるいろいろな兆候はあったが、やはりペリーの来航は日本の歴史にとって非常に大きな出来事であった。そのあとで二世紀続いた鎖国が解かれ、最初の通商条約が結ばれたが、英断を下した井伊大老は桜田門外で暗殺された。1868年に明治維新、そこからわれわれは近代社会に足を踏み入れた。外国では、1848年に共産党宣言があり、中国では1850年に太平天国の乱があった。ヨーロッパではクリミア戦争、これはオスマントルコとイギリスなどとの戦争で、今のイスラムなどと重ねてみると、歴史というのは繰り返しているなという感じもある。当時はまだ世界的な経済になってはいなかったが、クリミア戦争のあとで、ヨーロッパではかなりの経済恐慌があった。いつの時代にも、その時代を引っ張っていくようなスローガンがある。ペリー来航までは尊皇攘夷、それを開国派が制して明治維新を迎えて文明開化を旗印に、日本は西欧化に邁進した。今われわれが普通に使っている物理とか化学とか哲学とか、そういう言葉は全部この時期に、西洋の言葉から日本語として作られたものである。我々の先輩は安易にカタカナに頼ることなく、言葉の意味を吟味して、自分の言葉を築いていったわけである。科学の出来事を二、三拾うと、1848年にブールがブール代数、今でいう論理数学を出している。これは今も計算機の基礎理論に使われている。物理のほうではクラジウスの熱力学の第一、第二法則が発見 されて、熱機関が出てくる準備が整った。1851年にはロンドンで第一回の万国博覧会が催された。そこではスチールとガラスでつくった非常に斬新な建物、今も残るクリスタルパレスが、その後の建築を象徴していた。それから半世紀経った1900年代になる寸前、1894年には日清戦争があった。これは日本の立ち上がりをかけた大事な戦争であった、そのあと三国干渉があって、国際的な孤立を味わうことになる。それで一つには国際的な仲間をつくり、一つには武力を拡充しなければいけないということで、1902年には日英同盟が結ばれた。そのおかげで、1904年の日露戦争が戦えた。イギリスは当時日本に六隻の戦艦を売ってくれた。このあいだ私はスコットランドのグラスゴーに行く機会があったが、あそこの造船所は、その一隻、日進をつくっている。そういうことで、やっと日露戦争に勝つことができたけれども、この頃から文明開化ではなくて、富国強兵が国のスローガンになってきた。1914~18年には第一次大戦があった。日本はかなりあとから参加して、いわば漁夫の利を得た。その代わりに戦後の不況、1929年の大恐慌に巻き込まれて、大きな傷を負った。

| 1850年代 | 尊王攘夷→文明開化 | |

| 1848 共産党宣言 1850 太平天国の乱 1853 ペリー来航 1853~6 クリミア戦争 1857 経済恐慌 1868 明治維新 |

1848 ブール代数 1850 クラジウス熱力学第1、2法則 1851 ロンドン第1回万国博覧会 |

|

| 1900年代 | 文明開化→富国強兵 | |

| 1894 日清戦争 1902 日英同盟 1904 日露戦争 1914~8 第一次大戦 1929 世界大恐慌 |

1896 ベクレル放射能発見 1897 トムソン電子の発見 1900 プランク量子仮説 1903 ライト兄弟飛行機 |

|

| 1950年代 | 富国強兵→平和国家、産業立国 | |

| 1941~5 第二次大戦 1949 中華人民共和国 1949 ドッジ・ライン 1950 朝鮮戦争 1951 講和粂約 1955 保守合同 1960~75 ベトナム戦争 |

1945 ブッシュ メメックス 1945 原子爆弾 1946 電子計箪機 ENIAC 1948 トランジスタ |

|

| 2000年代 | ? | |

表1: 半世紀区切りの日本歴史

科学の方では一1896年にベクレルのウランの放射能の発見があり、このあとすぐキューリー夫妻のポロニゥムとラジウムの発見がある。不変の素子と思われていた原子が、自然に壊れていくことがあるということが判ったわけである。電子もトムソンによって発見されている。それからプランクが黒体輻射に関連して量子仮説を出した。1900年のことである。それから約半世紀の量子力学の発展があって、1948年にトランジスタが発明された。したがって今隆盛の半導体工業はすでに一世紀の歴史がある。そして学理から日常の製品になるまで、約半世紀かかっている。学問に長期の視野が欠かせない証左であろう。なお飛行機もこの時期に出ている。

1950年代に入る。1941~45年の第二次大戦が終わって、日本は富国強兵からまた百八十度転換して平和国家と産業立国とがスローガンになった。大戦のあとの不況,当時日本は占領下にあり、ドツジの指示で大変なデフレ政策が行なわれた。今とよく似ている。ところが朝鮮戦争が勃発した。すぐ隣の国であるが、日本は新憲法のおかげで,直接戦闘に加わらずにすんだ。しかも特需のおかげで産業は息を吹き返した。1951年にはサンフランシスコ講和条約が締結され、1955年の保守合同で政治的にも安定して、いわゆる55年体制になり、高度成長路線を邁進することになる。

世界に目を移すと、1949年に中華人民共和国が成立した。昔清国は「眠れる獅子」と呼ばれたことがあるが、今の中国は目覚めた獅子の感がある。朝鮮戦争と前後して、インドシナでも戦乱が起こった。最初はフランスと植民地との戦いであったが、その後アメリカが引きずり込まれて、長いベトナム戦争を戦った。そしてアメリカは軍事のみならず、経済、文化にも深い傷を負った。

科学のほうでは、アメリカの戦時研究の中心的指導者であったブッシュが、第二次大戦の終りも見えてきた頃、「As we may think」という有名な論文を書いた。戦時研究に動員した科学者及びその成果を、戦後にどう活かすかという内容を論じている。その中にメメックスというものが出てくる。これが現在インターネットなどで使われているハイパーテキスト、階層構造の情報の蓄積・検索を最初に構想したものだと言われている。ENIACという最初の電子管式計算機もこの頃動きだしている。1946年にはフォン・ノイマンが現在も主流であるノイマン型の計算機、ストアド・プログラムを提案した。トランジスタは1948年に出ているから、現在の情報化社会の芽はほとんどこの時期に出てきているわけである。原子爆弾、それの平和利用としての原子力の発展も同時期である。

3. 第二工学部

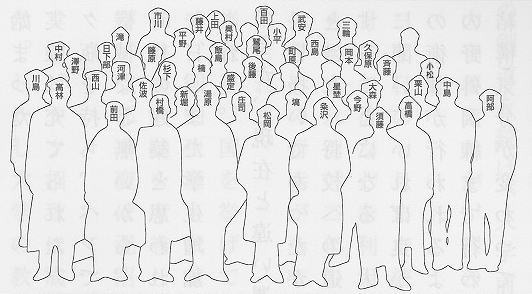

第二次大戦開戦の少し前から、工業力を充実しなければいけない、それには何より工学の技術者を増やさなければいけない、という国家的要請があった。工学部を強化した名古屋帝国大学の創立や台北帝国大学の工学部の設置がなされた。それと同じように東京帝国大学にも、工学部の卒業生を一挙に二倍にしてくれという政府の要請があった。しかもそれを一年ぐらいでやってくれという、無理な話であった。当時のことであるから、造船で有名な平賀譲総長は引き受けて、もう一つ工学部をつくることになった。その任にあたられたのが電気の瀬藤象二先生である。約束どおり1942年4月には第一回生四百二十一名が入学した。ところが1945年には、戦争は終わってしまったので、第一回生はその寸前に卒業したが、第二回生以後は全て卒業は戦後である。戦争のためにつくった学部だとよく言われるが、実際は戦後の復興のためにつくった学部といっても過言ではない。しかし残念なことに、後述のような経緯で、1951年に閉学した。そのあと工学部の分校という格好で二年ぐらい続き、全部で二千七百六十八名の卒業生を送り出した。それが前述のように、戦後の日本の産業の復興発展のために、非常な力になったことは、本書のインタビューからも明らかであろう。

第二工学部の設立には大勢の先生方が貢献されている。いちいちお名前を挙げていたのではとてもキリがないので、ここでは全部省かせて頂き、瀬藤先生についてだけふれておきたい。というのは前述のように、先生は初代の学部長であられたのみならず、閉学のときの学部長(三代目)であり、さらに生産技術研究所の発足のときの初代所長でもあられた。まさに第二工学部も生産技術研究所も先生の情熱と識見によって形作られたといってもよいのではないかと思う。先生は当時五十歳で工学部電気工学科教授であった。若いが人望があり、みんなを引っ張っていく指導力があった。理化学研究所にも研究室をもっておられた。第一次大戦の頃に、日木は直接の戦禍は蒙らなかったが、欧米からの物資は勿論、技術情報の輸入がほとんど途絶した。そうすると日本には工業の基礎たる技術がいかに欠けているかをみな痛感した。やはりこれは自前の研究・技術開発をやらなければならないということで、できたのが理化学研究所(理研)である。とくに三代目の理事長であられた大河内正敏先生は研究成果と工業との結び付きを非常に強調された。

余談になるが、私が東大の定年後にご厄介になったリコーも、一番最初の名前は理研感光紙株式会社であった。理研の桜井先生が発明された陽画感光紙(青焼きの紙)をつくる会社だった。その後カメラをつくるようになって、理研光学工業株式会社と改名し、それをカタカナにしたのがリコーである。今はオフィス・オートメーションの会社だが、そういうことで理化学研究所にはご縁がある。

理化学研究所というのは、「科学者たちの楽園」という本にも書かれているように、研究者達は自由な雰囲気を享受しながら優れた成果をあげた。しかも大河内先生はその成果を世にだすために、二十六社を設立された。リコーだけではなく、理研から生まれて現在も発展している会社がいくつもある。そういうように研究成果の上がった原因の一つは、主任研究員制度にあると思う。優秀な人を主任研究員にして、研究室の運営を自由に任せた。定年などで主任研究員が交代する時は、新しい研究テーマを自由に選べた。これは私見であるが、瀬藤先生がつくられた第二工学部や生産技術研究所には、そういう雰囲気がよく伝わって来ているように思う。

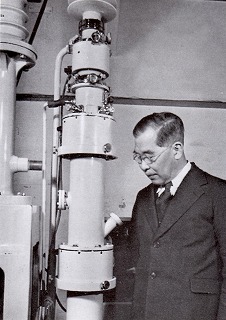

瀬藤先生ご自身は理研では、アルマイトすなわちアルミの陽極酸化の研究をやっておられた。非常に耐蝕性のいい膜ができる。現在弁当箱やサッシなどほとんどのアルミ製品にこの処理が施されている。第二工学部にこられる前後から電子顕微鏡の研究を始められた。ベルリン工科大学のルスカが最初に開発したものだが、性能的には不完全なものであった。瀬藤先生はその重要性を早くから見抜かれて学術振興会の中に委貝会をつくって、戦中から戦後にかけて共同研究を指揮された.先生は大変厳しく、会ごとに宿題を出して、次にここまでをやろうと引っ張られたと聞いている。そのおかげで戦争中は情報が入らないので、全く独自に進めたが、戦後ふたを開けてみたら、基本的部分では外国に一歩もひけをとらなかったといわれている。事実日本の電子顕微鏡は優秀で戦後十年も立たないうちから重要な輸出品になっている。先生はその功績で1973年文化勲章を受けられた。写真①は製品になった電子顕微鏡(日立)を視察される先生である。

写真① 電子顕微鏡と瀬藤先生

第二工学部の特色を、私見であるが、表2.に並べてみた。一つは、東京帝国大学という伝統に、外部からの革新を非常にうまく織り込んだということである。学科によってやり方は違ったようだが、電気は瀬藤先生のご出身ということで、モデルになった。教授の年齢順に上から第一、第二と完全に二分した。細胞分裂、今でいうクローンに似ている。全く同じものをもう一つつくるときに、これが一番いい。しかし先生の数は半分になるから、あとの半分は主として産業界から人材を入れた、最近は産業界から大学に入られる方も多くなったが、当時としては画期的なことだった。工学というのは生産の現場から切り離せない。そういうことをよく知った先生方が来て下さって、産業にも目をくばった教育を受けられたのは幸せだったと思っている。学生の方は戦時中のことで入学試験はなかった。それぞれの高等学校の実績に応じて枠が配られたと聞いている。それで高校から提出されたリストの順番で、機械的に第一、第二と配ってしまった、おかげで私は毎日本郷から東大の前を通って、千葉に通うはめになってしまった。

講座も旧来の分類にかかわらず新しい分野を積極的に取り入れた。例えば従来は切削加工が主だった機械加工の分野に、非切削加工学という講座が日本で初めて出来た。塑性加工の学理の究明は、戦後時計のひげぜんまいの線引き、鋼板の冷間圧延などで大きく開花した。

| 伝統と革新の融合 | 新しい学問分野 |

| 細胞分裂的クローン形成 産業界からの人材注入 |

塑性加工など |

表2: 第二工学部の特色

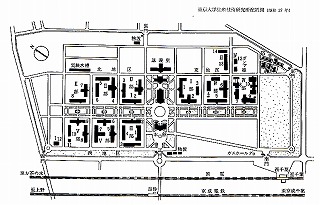

第二工学部キャンパスは千葉県が急遽整備した西千葉の十五万坪の土地に定まった。通勤通学の便をはかって、キャンパスの南縁に沿った総武線に西千葉駅、やや海よりに平行する京成電鉄に帝大工学部駅(現在のみどり台)が新設された。その配置図を図1.に示す。当時のことであるから、木造二階建で数十棟が建てられた。写真②は本部事務棟、写真③は冶金教室の写真である。現在この敷地は千葉大学のキャンパスになっているが、北側の約三万坪は生産技術研究所の千葉実験所として、溶鉱炉、大型振動台、水槽などの大型研究施設が設けられている。

図1. 第二工学部配置図

写真② 本部事務棟

写真③ 冶金教室

設置がきまった年に戦争が始まり、資材など全部軍に抑えられて入ってこない。瀬藤先生は、そういう困難があると、ますます張り切ってやられるような方で、大蔵省でも、陸軍でも、海軍でも、ご自分で乗り込んでいって正論で説得される。向こうの担当官から、学部長が先頭に立って来るのだけはやめてもらえないかと事務のほうに申入れがあったと言われている。そのおかげで、当初の要請通り一年後には開学にこぎつけられた。

4. 第二工学部の閉学と生産技術研究所の誕生

戦争が終わって少し世の中が落ち着いてくると、いろいろな分野で組織の再編成が始まった。東京大学の場合には、戦時中工学関孫の学部は非常に膨脹したけれども、その分法文系は割りを食っていたという意識があった。戦争が終わったので、戦争のためにつくった第二工学部は廃止して、その講座を全部法文系にまわしてくれという話が出てきた。これは学内だけに大変難しい会議が何度も続いたとうかがっている。瀬藤先生が公式の会議の席上で「戦後の復興のために優秀な工学者をたくさん出さなければいけない」と言われたのに対して、「そういうお題目は壁に向かって言え」とまで言われたという。それでいろいろな案がでたが、最後に生産技術研究所という新しい研究所をつくろうというところに落ち着いてきた。ところが当時は占頷下で連合軍総司令部(GHQ)が超法規的に君臨していた。その中でも経済科学局長のケリー博士が、これは今で言えば総理大臣より権限があったと思うが、いろいろな組織の再編成に采配をふるっていた。東京大学には戦前から航空研究所というのがあり、戦後航空の研究が禁止になったので、理工学研究所と改名していて駒場のキャンパスに残っていた。生研はそれと似ているところもあるから一緒になれというのがケリー博土の意見であった。瀬藤先生は歴史も違うし、航研というのはサイエンス.オリエンテッドで、工学を主体とする生研とはミッションが達うのだということを、ケリー博土に執拗に説得に行かれた。先生が後年回顧録に「渋々承諾してくれた」と書いておられるが、先生の熱意なくして、現在の生産技術研究所はなかったであろう。

ケリー博士が第二工学部を視察に来た日のことを、私は当時大学院学生であったが、よく覚えている。先生は前夜から下痢をされて高熱であったにもかかわらず自ら先頭に立って、隅々までケリー博士を案内された。私は、指導者というのはこういうものかと非常に深い感銘を受けた。

1951年3月第二工学部は閉学した。写真④には正門の表札をとりおろされる瀬藤先生の姿が写っている。先生は後に「私は第二工学部を作れといわれ、全力をつくした。またその私に第二工学部を潰せといわれた」といわれ、その日平賀前総長の墓に詣でたことを涙して諮られたとうかがっている。生産技術研究所は1949年5月31日に発足した。国立学校設置法が改正されて、その附則のところに書込まれたわけである。これは法規上のことで、開所式は十一月にやっている。写真⑤はその表札が架かった正門である。これは単なる看板の架け替えではなかった。瀬藤先生はいたずらに過去のことを嘆くことなく、眼を前に向けて今まで日本になかったような新しい研究所をつくろうとされていた。六月十日に、瀬藤先生が生産技術研究所開設にあたって職員にされた告示というのが残っている。「国土狭小、天然資源貧弱のわが国で工業生産の増強を図るには、高度に工業技術を活用しなければならない。しかるに日本の工学と工業とは別々に発達し、互いに密接に達携したものは少ない。工学と工業との実際の結びつきを行うことを生研の使命—」と言われている。私は今でもこれはいささかも変える必要のない大事な指針ではないかと思っている。

写真④ 第二工学部閉学の日

写真⑤ 生産技術研究所の表札をかかげる正門

それだけではなくて先生は、そのあとのほうで、「大学院制度や研究生制度を実施して、優秀な人材を世の中に送り出すこと」とも言っておられる。これはなかなか難しい課題であった。当時の大学院はいわゆる旧制であって、なかなか研究所が教育に手を川せる環境ではなかったのである。幸いにして新制大学院が発足して、現在生研には七百名をこす大学院学生が研究に励んでいる。学部としての教育はできなくなったが、大学院教育でこの先生のご指示にもかなり応えられるようになったことは喜びである。

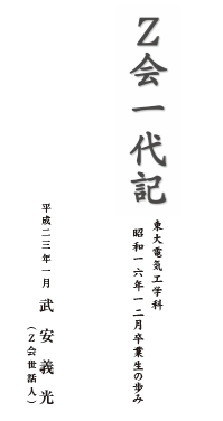

東大電気工学科

東大電気工学科

斎藤成文も二年現役で任官、海軍技術研究所に配属、マイクロ波レーダーの開発に従事、後に日本海軍最後の艦隊となった、第二艦隊司令部付きとなり、リンガ泊地で二二号電探の指導を行った。その後航空機用電探の開発に当たり、三沢航空隊で一式陸攻に装備されたパノラマ式レーダーの実験を行うなどして終戦に至った。

斎藤成文も二年現役で任官、海軍技術研究所に配属、マイクロ波レーダーの開発に従事、後に日本海軍最後の艦隊となった、第二艦隊司令部付きとなり、リンガ泊地で二二号電探の指導を行った。その後航空機用電探の開発に当たり、三沢航空隊で一式陸攻に装備されたパノラマ式レーダーの実験を行うなどして終戦に至った。 武安義光は、西北満のチチハルに近い第九野戦航空修理廠付きとなり、南下して白城子分廠に配属された。翌年秋、南方ジャワ島バンドン市に新設の第20野戦航空廠に転任、終戦まで航空機整備、現地自活、工業学校生徒の技術教育などで働いた。1年後の電気卒の篠原一俊氏と一緒になった。

武安義光は、西北満のチチハルに近い第九野戦航空修理廠付きとなり、南下して白城子分廠に配属された。翌年秋、南方ジャワ島バンドン市に新設の第20野戦航空廠に転任、終戦まで航空機整備、現地自活、工業学校生徒の技術教育などで働いた。1年後の電気卒の篠原一俊氏と一緒になった。 佐波正一は日本ボーイスカウト連盟理事長を務めた。

佐波正一は日本ボーイスカウト連盟理事長を務めた。